. ابتدائی زندگی اور خاندان:

محمد علی جناح 25 دسمبر 1876کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں ہی ہوئی۔ وہ نامور وکیل، سیاست دان اور بانی پاکستان تھے۔

جناح کا خاندانی پس منظر تجارت سے وابستہ ہے۔ ان کے والد ایک تاجر تھے۔ وہ گوندل کی شاہی ریاست کے گاؤں پنیلی میں ٹیکسٹائل بنانے والوں کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس کی والدہ کا تعلق قریبی گاؤں دفہ سے تھا۔ وہ 1875 میں کراچی منتقل ہو گئے تھے۔

محمد علی جناح کے تین بھائی اور تین بہنیں تھیں۔ جناح انگریزی، اردو اور گجراتی بہت روانی سے بولتے تھے۔

محمد علی جناح 1913ء سے لے کر پاکستان کی آزادی 14 اگست 1947ء تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ رہے، قیام پاکستان کے بعد وہ ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائدِ اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابائے قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جناح کا یومِ پیدائش پاکستان میں قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔

کراچی کے پیدائشی اور لنکن ان سے بیرسٹری کی تربیت حاصل کرنے والے جناح، بیسویں صدی کے ابتدائی دو عشروں میں آل انڈیا کانگریس کے اہم رہنما کے طور پر ابھرے۔ اپنی سیاست کے ابتدائی ادوار میں انھوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا۔ 1916ء میں آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے مابین ہونے والے میثاق لکھنؤ کو مرتب کرنے میں بھی انھوں نے اہم کردار ادا کیا۔ جناح آل انڈیا ہوم رول لیگ کے اہم رہنماوں میں سے تھے، انھوں نے چودہ نکات بھی پیش کیے، جن کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ بہر کیف جناح 1920ء میں آل انڈیا کانگریس سے مستعفی ہو گئے، جس کی وجہ آل انڈیا کانگریس کے موہن داس گاندھی کی قیادت میں ستیاگرا کی مہم چلانے کا فیصلہ تھا۔

1940ء تک جناح کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو الگ وطن کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران، آل انڈیا مسلم لیگ نے مضبوطی پکڑلی جبکہ ان ادوار میں کانگریس کے کئی رہنما قید کاٹ رہے تھے اور جنگ کے ختم ہونے کے مختصر عرصے میں ہی انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں جناح کی جماعت نے مسلمانوں کے لیے مختص نشستوں میں سے بڑی تعداد جیت لی۔ اس کے بعد آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ متحدہ ہندوستان میں اختیارات کے توازن کے لیے کسی صیغے پر متفق نہ ہو سکے نتیجتاً تمام جماعتیں اس امر پر متفق ہوگئیں کہ ہندوستان کے دو حصے کیے جائیں جن میں ایک مسلم اکثریتی علاقوں میں پاکستان جبکہ باقی ماندہ علاقوں میں بھارت کا قیام ہو۔

پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر جناح نے اپنی حکومتی پالیسیوں کے قیام کے لیے کام کیا نیز انھوں نے ان لاکھوں لوگوں کے بہبود اور آباد کاری کے لیے بھی کام کیا جو تقسیم ہند کے بعد پاکستان کی جانب ہجرت کر چلے تھے، انھوں نے ان مہاجر کیمپوں کی ذاتی طور پر دیکھ بھال کی۔ جناح 71 سال کے عمر میں انتقال کر گئے جبکہ ان کے نوزائیدہ ملک کو سلطنت برطانیہ سے آزاد ہوئے محض ایک سال کا عرصہ ہوا تھا۔ ان کی سوانح عمری لکھنے والے لکھاری،اسٹینلی وولپرٹ لکھتے ہیں کہ، وہ (یعنی جناح) پاکستان کے عظیم ترین رہنما رہیں گے۔

2۔ تعلیمی پس منظر:

1892 میں قائداعظم کو ان کے والد جناح پونجا کے ایک کاروباری دوست جن کا نام سر فریڈرک لی کرافٹ تھا۔ انہوں نے اپنی فرم، گراہم کی شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی کی ملازمت کے لئے لندن بلانے کی آفر کی ۔ جس کا انہوں نے خیر مقدم کیا۔

انہوں نے لندن جاکر قانون کی تعلیم حاصل کی۔ بعدازاں انہوں نے بزنس اپرنٹس شپ ترک کر دی اور لندن میں ہی وکالت کا آغاز کیا۔

طالب علمی کے دور میں وہ دیگر کئی ہندوستانی رہنماؤں کی طرح برطانوی روشن خیالی سے متاثر ہوئے۔ جس سے ان میں سیاسی شعور اجاگر ہوا۔

مغربی دنیا نے نا صرف جناح کی سیاست کو متاثر کیا، بلکہ نجی زندگی میں وہ مغربی لباس سے بھی متاثر تھے۔ وہ تمام زندگی عام لوگوں میں آتے ہوئے اپنے لباس کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ان کے پاس 200 کے قریب سوٹ تھے، وہ کاٹن کے بھاری شرٹ زیب تن کرتے تھے جن پر وہ ڈیٹیچ ایبل کالر استعمال کرتے تھے اور بطور بیرسٹر وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ انھوں نے کبھی ایک ہی ریشمی ٹائی دو مرتبہ استعمال نہیں کی۔ قائداعظم قراقلی (ٹوپی) پہنتے تھے جو ان کی بدولت جناح کیپ سے معروف ہوا

3. قانونی اور ابتدائی سیاسی کیریئر:

• بطور وکیل:

قائداعظم نے 20 سال کی عمر میں بمبئی میں قانونی پریکٹس کا آغاز کیا۔ وہ شہر کے واحد مسلمان بیرسٹر تھے۔ قانون میں ان کے پہلے تین سال، 1897 میں بمبئی کے قائم مقام ایڈووکیٹ جنرل جان مولس ورتھ میک فیرسن نے جناح کو اپنے چیمبر سے کام کرنے کی دعوت دی۔ 1900 میں بمبئی کے پریزیڈنسی مجسٹریٹ پی ایچ دستور نے عارضی طور پر عہدہ چھوڑ دیا اور جناح عبوری عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

محمد علی جناح نے 1908 میں "کاکس کیس" کو ہنر مندی سے نمٹایا۔ اس کیس کی مختصر تفصیل کے مطابق یہ تنازعہ بمبئی کے میونسپل انتخابات سے پیدا ہوا، جس پر ہندوستانیوں نے الزام لگایا کہ سر فیروز شاہ مہتا کو کونسل سے باہر رکھنے کے لیے یورپیوں کے ایک "کاکس" نے دھاندلی کی تھی۔ جناح نے سر فیروز شاہ کے مقدمے کی قیادت کی اور بہترین وکالت کے سبب خوب عزت حاصل کی۔

• ٹریڈ یونینسٹ:

جناح محنت کش طبقے کے مقاصد کے حامی اور ایک فعال ٹریڈ یونینسٹ تھے۔ وہ 1925 میں آل انڈیا پوسٹل اسٹاف یونین کے صدر منتخب ہوئے۔ آل پاکستان لیبر فیڈریشن کی اشاعت پروڈکٹیو رول آف ٹریڈ یونینز اینڈ انڈسٹریل ریلیشنز کے مطابق قانون ساز اسمبلی کے رکن ہونے کی وجہ سے جناح نے محنت کشوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ انہوں نے 1926 کے ٹریڈ یونین ایکٹ کے نفاذ میں بھی اہم کردار ادا کیا.

• ابھرتا ہوا لیڈر:

جناح نے دسمبر 1904 میں بمبئی میں کانگریس کے بیسویں سالانہ اجلاس میں شرکت کرکے سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ گوپال کرشن گوکھل، تلک اور لالہ لاجپت رائے جیسے لیڈروں نے ان کی مخالفت کی۔ 1906 میں مسلم رہنماؤں کے ایک وفد نے (جسے شملہ وفد کے نام سے جانا جاتا ہے) آغا خان کی سربراہی میں ہندوستان کے نئے وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلایا کہ وہ کسی بھی سیاسی اصلاحات میں ان کے ساتھ ہوں گے۔

اگرچہ جناح نے ابتدا میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقوں کی مخالفت کی تھی لیکن انھوں نے 1909 میں امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں بمبئی کے مسلم نمائندے کے طور پر اپنا پہلا انتخابی عہدہ حاصل کرنے کے لیے اس ذریعہ کا استعمال کیا۔ اور 1911 میں برٹش انڈین قانون کے تحت مسلم مذہبی ٹرسٹوں کو ایک مضبوط قانونی بنیاد پر رکھنے کے لیے وقف توثیق ایکٹ متعارف کرایا۔ یہ پہلا ایکٹ ہے۔ جسے غیر عہدیداروں نے کونسل سے پاس کرنے اور وائسرائے کے ذریعے نافذ کرنے کے لیے سپانسر کیا تھا۔ جناح کو ایک کمیٹی میں بھی مقرر کیا گیا جس نے دہرہ دون میں انڈین ملٹری اکیڈمی کے قیام میں مدد کی۔

محمد علی جناح نے دسمبر 1912 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کیا جبکہ وہ اس وقت مسلم لیگ کے رکن نہیں تھے۔ انہوں نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ وہ کانگریس کے رکن بھی رہے ۔ جناح اپریل 1913 میں کانگریس کی جانب سے عہدیداروں سے ملاقات کے لیے گوکھلے کے ساتھ دوبارہ برطانیہ گئے۔ گوکھلے نے بعد میں کہا کہ جناح فرقہ وارانہ تعصب سے آزاد ہیں۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کا بہترین سفیر نمے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

• کانگریس کو الوداع:

1915 میں مہتا اور گوکھلے کی موت کے سبب کانگریس کو نقصان ہوا۔ جناح نے کانگریس اور لیگ کو اکٹھا کرنے کے لیے کام کیا۔ 1916 میں جناح کے ساتھ مسلم لیگ کے صدر نے لکھنؤ معاہدے پر دستخط کیے اور مختلف صوبوں میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی نمائندگی کا کوٹہ مقرر کیا گیا۔

1930 کی دہائی کے اوائل میں ہندو مسلم قوم پرستی نے پھر سر اٹھایا۔ 1933 میں ہندوستانی مسلمانوں نے جناح پر زور دینا شروع کیا کہ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں۔

جن لوگوں نے جناح سے ان کی واپسی کے لیے ملاقات کی ان میں لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ جو آنے والے سالوں میں جناح کے بڑے سیاسی ساتھی اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ 1934 میں جناح نے مسلم لیگ کے لیے کام کا آغاز کیا۔

4۔ لنکس/ ریفرنس:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Ali_Jinnah

https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali_Jinnah

. ابتدائی زندگی اور خاندان: محمد علی جناح 25 دسمبر 1876کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں ہی ہوئی۔ وہ نامور وکیل، سیاست دان اور بانی پاکستان تھے۔ جناح کا خاندانی پس منظر تجارت سے وابستہ ہے۔ ان کے والد ایک تاجر تھے۔ وہ گوندل کی شاہی ریاست کے گاؤں پنیلی میں ٹیکسٹائل بنانے والوں کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس کی والدہ کا تعلق قریبی گاؤں دفہ سے تھا۔ وہ 1875 م

ابتدائی زندگی اور خاندان

محمد اقبال (9 نومبر 1877 – 21 اپریل 1938) ایک جنوبی ایشیائی اسلامی فلسفی، شاعر اور سیاست دان تھے۔ان کی شاعری کو 20 ویں صدی کی عظیم ترین شاعری میں شمار کیا جاتا ہے اور برطانوی حکومت والے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ثقافتی اور سیاسی آئیڈیل کے ان کے وژن کو بڑے پیمانے پر تحریک پاکستان کے لیے متحرک تصور کیا جاتا ہے۔اسے عام طور پر معزز علامہ (فارسی: علامه، ترجمہ "سیکھا") کے ذریعہ کہا جاتا ہے۔اور بڑے پیمانے پر 20ویں صدی کے سب سے اہم اور بااثر مسلم مفکرین اور مغربی مذہبی فلسفیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔

اقبال برطانوی ہند کے صوبہ پنجاب (اب پاکستان میں) کے سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ایک پنجابی کشمیری خاندان میں تھے۔ اس کے خاندان نے اپنے آباؤ اجداد کا پتہ کشمیری پنڈتوں کے سپرو قبیلے سے لگایا جو کولگام کے ایک جنوبی کشمیری گاؤں سے تھے اور 15ویں صدی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔اقبال کی مادری زبان پنجابی تھی اور وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں زیادہ تر پنجابی اور اردو میں گفتگو کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں، جب سکھ سلطنت کشمیر کو فتح کر رہی تھی، ان کے دادا کا خاندان پنجاب ہجرت کر گیا۔ اقبال کے دادا سر تیج بہادر سپرو کے آٹھویں کزن تھے، جو ایک اہم وکیل اور آزادی پسند رہنما تھے جو بالآخر اقبال کے مداح بن گئے۔اقبال اکثر اپنی تحریروں میں اپنے کشمیری نسب کا ذکر کرتے اور یاد کرتے ہیں۔

تعلیمی پس منظر

اقبال کی عمر چار سال تھی جب انہیں قرآن پڑھنے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد بھیجا گیا۔ اس نے اپنے استاد، سید میر حسن، مدرسہ کے سربراہ اور سیالکوٹ کے سکاچ مشن کالج میں عربی کے پروفیسر سے عربی زبان سیکھی، جہاں انہوں نے 1893 میں میٹرک کیا۔]اس نے 1895 میں فیکلٹی آف آرٹس ڈپلومہ کے ساتھ انٹرمیڈیٹ لیول حاصل کیا۔ اسی سال اس نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں اس نے 1897 میں فلسفہ، انگریزی ادب اور عربی میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور خان بہادر الدین F.S. جلال الدین تمغہ عربی میں ان کی کارکردگی پر۔1899 میں، انہوں نے اسی کالج سے ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور پنجاب یونیورسٹی میں فلسفہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔

یورپ میں تعلیم

اقبال مغرب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنے فلسفے کے استاد سر تھامس آرنلڈ کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ 1905 میں اس نے اس مقصد کے لیے انگلستان کا سفر کیا۔ فریڈرک نطشے اور ہنری برگسن سے پہلے ہی واقف ہونے کے دوران، اقبال رومی کو انگلینڈ روانگی سے تھوڑا پہلے دریافت کرتے تھے، اور وہ اپنے دوست سوامی راما تیرتھ کو مثنوی سکھاتے تھے، جو بدلے میں اسے سنسکرت سکھاتے تھے۔ اقبال نے ٹرینٹی کالج، یونیورسٹی آف کیمبرج سے اسکالرشپ کے لیے کوالیفائی کیا، اور 1906 میں بیچلر آف آرٹس حاصل کیا۔ یہ بی اے۔ لندن میں ڈگری نے انہیں وکیل کے طور پر پریکٹس کرنے کا اہل بنا دیا، جیسا کہ ان دنوں پریکٹس ہو رہی تھی۔ اسی سال انہیں لنکنز ان میں بیرسٹر کے طور پر بار میں بلایا گیا۔ 1907 میں، اقبال اپنی ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی چلے گئے، اور 4 نومبر 1907 میں میونخ کی لڈوِگ میکسیملین یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف فلسفہ کی ڈگری حاصل کی (لندن میں 1908 میں شائع ہوا)۔ فریڈرک ہومل کی رہنمائی میں کام کرتے ہوئے، اقبال کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ فارس میں مابعد الطبیعیات کی ترقی کے عنوان سے تھا۔[32][44][45][46]میونخ میں ان کے ساتھی طالب علموں میں Hans-Hasso von Veltheim تھے جو بعد میں اقبال کی وفات سے ایک دن قبل اقبال سے ملنے گئے تھے۔

اقبال نے 1899 میں اورینٹل کالج میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد عربی کے قاری کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اس کے فوراً بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے جونیئر پروفیسر کے طور پر منتخب ہو گئے، جہاں وہ ماضی میں بھی طالب علم رہ چکے تھے۔ وہ 1905 میں انگلستان روانہ ہونے تک وہاں کام کرتے رہے۔ 1907 میں وہ پی ایچ ڈی کے لیے جرمنی گئے، 1908 میں وہ جرمنی سے واپس آئے اور اسی کالج میں فلسفہ اور انگریزی ادب کے پروفیسر کے طور پر دوبارہ شامل ہوئے۔اسی عرصے میں اقبال نے لاہور کی چیف کورٹ میں قانون کی پریکٹس شروع کی، لیکن انہوں نے جلد ہی قانون کی پریکٹس چھوڑ دی اور انجمن حمایت اسلام کے فعال رکن بن کر ادبی کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ 1919 میں وہ اسی تنظیم کے جنرل سیکرٹری بن گئے۔ اقبال کے افکار اپنے کام میں بنیادی طور پر انسانی معاشرے کی روحانی سمت اور ترقی پر مرکوز ہیں، جو مغربی یورپ اور مشرق وسطیٰ میں ان کے سفر اور قیام کے تجربات کے گرد مرکوز ہے۔ وہ مغربی فلسفیوں جیسے نطشے، برگسن اور گوئٹے سے بہت متاثر تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں قیام کے دوران انہوں نے ابراہیم ہشام کے ساتھ بھی قریبی کام کیا۔

سیاسی جھکاؤ

اقبال کو سب سے پہلے اپنی جوانی میں قومی امور میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ 1908 میں انگلستان سے واپسی کے بعد انہیں پنجابی اشرافیہ کی طرف سے کافی پہچان ملی، اور وہ میاں محمد شفیع کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے تھے۔ جب آل انڈیا مسلم لیگ کو صوبائی سطح تک پھیلایا گیا، اور شفیع کو پنجاب مسلم لیگ کی ساختی تنظیم میں اہم کردار ملا، اقبال کو شیخ عبدالعزیز اور مولوی محبوب عالم کے ساتھ پہلے تین جوائنٹ سیکرٹریوں میں سے ایک بنا دیا گیا۔

اپنے وقت کو قانون کی مشق اور شاعری کے درمیان تقسیم کرتے ہوئے اقبال مسلم لیگ میں سرگرم رہے۔ اس نے پہلی جنگ عظیم میں ہندوستانی شمولیت کی حمایت نہیں کی اور مسلم سیاسی رہنماؤں جیسے محمد علی جوہر اور محمد علی جناح کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے۔ وہ مرکزی دھارے کی انڈین نیشنل کانگریس کے ناقد تھے، جسے وہ ہندوؤں کا غلبہ سمجھتے تھے، اور لیگ سے اس وقت مایوس ہوئے جب 1920 کی دہائی کے دوران، یہ شفیع کی قیادت میں برطانوی نواز گروپ اور سینٹرسٹ گروپ کے درمیان دھڑے بندیوں میں شامل ہو گئی۔ جناح کی قیادت میںوہ تحریک خلافت میں سرگرم تھے، اور اکتوبر 1920 میں علی گڑھ میں قائم ہونے والی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں میں سے تھے۔ انہیں مہاتما گاندھی نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پہلے وائس چانسلر بننے کی پیشکش بھی کی تھی، جس پر انہوں نے انکار کر دیا

نومبر 1926 میں، دوستوں اور حامیوں کی حوصلہ افزائی سے، اقبال نے مسلم ضلع لاہور سے پنجاب قانون ساز اسمبلی کی نشست کے لیے الیکشن لڑا، اور اپنے مخالف کو 3,177 ووٹوں کے فرق سے شکست دی۔ انہوں نے کانگریس کے ساتھ اتحاد میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور اثر و رسوخ کی ضمانت کے لیے جناح کی پیش کردہ آئینی تجاویز کی حمایت کی اور دھڑے بندیوں کو ختم کرنے اور مسلم لیگ میں اتحاد حاصل کرنے کے لیے آغا خان اور دیگر مسلم رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ لاہور میں وہ عبدالستار رنجور کے دوست تھے۔

لنکس/حوالہ جات

ابتدائی زندگی اور خاندان محمد اقبال (9 نومبر 1877 – 21 اپریل 1938) ایک جنوبی ایشیائی اسلامی فلسفی، شاعر اور سیاست دان تھے۔ان کی شاعری کو 20 ویں صدی کی عظیم ترین شاعری میں شمار کیا جاتا ہے اور برطانوی حکومت والے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ثقافتی اور سیاسی آئیڈیل کے ان کے وژن کو بڑے پیمانے پر تحریک پاکستان کے لیے متحرک تصور کیا جاتا ہے۔اسے عام طور پر معزز علامہ (فارسی: علامه، ترجمہ &

جسٹس رانا بھگوان داس (20 دسمبر 1942 - 23 فروری 2015) ایک پاکستانی قانون دان تھے۔ جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج اور چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ 2007 کے عدالتی بحران کے دوران قائم مقام چیف جسٹس رہے، سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چوہدری 2005 اور 2006 میں غیر ملکی دوروں پر گئے اس وقت جسٹس رانا بھگوان داس قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر خدمات سرانجام دیتے رہے۔ جسٹس رانا بھگوان داس نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین کے طور پر بھی کام کیا۔ انہوں نے 2009 میں وفاقی سرکاری ملازمین کے انتخاب کے لیے انٹرویو پینل کی سربراہی کی۔

جسٹس رانا بھگوان داس 20 دسمبر 1942 کو برطانوی ہندوستان کے صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ (موجودہ قمبر شہداد کوٹ ضلع) کے نصیر آباد میں ایک سندھی ہندو راجپوت خاندان میں پیدا ہوئے۔ جسٹس رانا بھگوان داس نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور اسلامی علوم میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے 1965 میں لاڑکانہ کے نامور وکیل عبدالغفور بھرگڑی کے ساتھ دو سال پریکٹس کی۔ 1967 میں پاکستان کے عدالتی نظام میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں وہ سیشن جج اور بعد ازاں سندھ ہائی کورٹ کے جج بنے۔

جسٹس رانا بھگوان داس کو 1994 میں سندھ ہائی کورٹ میں ترقی دی گئی۔ 1999 میں اعلیٰ عدلیہ میں ان کی تقرری کو حکومت پاکستان اور جج بھگوان داس کے خلاف ایک آئینی پٹیشن (نمبر 1069/1999) کے ذریعے چیلنج کیا گیا۔ درخواست میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ جج بھگوان داس پر مشتمل عدالتی بنچ کو بھگوان داس کے مذہب کی وجہ سے غیر آئینی قرار دیا جائے اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ اعلیٰ عدلیہ میں صرف مسلمانوں کو ہی تعینات کیا جا سکتا ہے تاہم اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا اور درخواست گزار کی ہائی کورٹ کے دیگر ججوں اور وکلاء کی ایک بڑی تعداد نے مذمت کی۔

2000 جسٹس رانا بھگوان داس میں نے پی سی او کے تحت پرویز مشرف کی انتظامیہ سے وفاداری کا حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں شمولیت اختیار کی۔

جسٹس بھگوان داس نے شمال مغربی سرحدی صوبے میں ایک لڑکی کے اغوا کے کیس کا سخت نوٹس لیا۔ جس میں ایک لڑکی کو چار سال تک جسم فروشی پر مجبور کیا گیا۔ پاکستان میں تمام مذہبی برادریوں کے لیے قانون برابر ہے۔ اقلیتوں کے تعصب اور جبر کے الزامات کے خلاف پاکستان کے معاشرے اور قانونی نظام کا سختی سے دفاع کرتے ہوئے جسٹس بھگوان داس صوبائی دیہی علاقوں میں خواتین کے غیرت کے نام پر قتل کے رواج کے بھی کھلے مخالف تھے۔

3۔ قائم مقام چیف جسٹس:

9 مارچ 2007 کو صدر پاکستان پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار چوہدری کو "غیر فعال" قرار دیا۔ 24 مارچ سے 20 جولائی 2007 تک قائم مقام چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا ۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چوہدری 2005 اور 2006 میں غیر ملکی دوروں پر گئے اس وقت جسٹس رانا بھگوان داس قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر خدمات سرانجام دیتے رہے۔

4۔ سیاسی رجحان:

کوئی نہیں

5۔ لنکس/ ریفرنس:

https://en.wikipedia.org/wiki/Rana_Bhagwandas

https://www.dawn.com/news/1165569

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/rana-bhagwandas-pakistans-only-hindu-chief-justice-dies/articleshow/46353567.cms?from=mdr

ابتدائی زندگی اور خاندان: جسٹس رانا بھگوان داس (20 دسمبر 1942 - 23 فروری 2015) ایک پاکستانی قانون دان تھے۔ جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج اور چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ 2007 کے عدالتی بحران کے دوران قائم مقام چیف جسٹس رہے، سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چوہدری 2005 اور 2006 میں غیر ملکی دوروں پر گئے اس وقت جسٹس رانا بھگوان داس قائم مقام چی

. ابتدائی زندگی اور خاندان:

حسین شہید سہروردی ( 8 ستمبر 1892 - 5 دسمبر 1963) بیرسٹر اور سیاست دان تھے۔ حسین شہید سہروردی کو بنگلہ دیش میں بنگالی شہری حقوق کی تحریکوں کے علمبردار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے بانی رہنما شیخ مجیب الرحمان کے سرپرست تھے۔ انہیں 1943 کے بنگال کے قحط کے دوران سول سپلائی کے وزیر کے طور پر ان کی کارکردگی کے لئے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں انہیں ایک متنازعہ شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بھارت حسین شہید سہروردی پر الزام عائد کرتا ہے کہ وہ 1946 کے کلکتہ قتل کے ذمہ دار ہیں۔

2۔ ابتدائی تعلیم:

1910

میں حسین سہروردی نے سینٹ زیورس کالج سے ریاضی میں بی ایس کیا۔ اس کے بعد انھوں نے کلکتہ یورنیورسٹی کے شعبہ آرٹس میں داخلہ لیا۔ 1913میں آپ نے عربی زبان میں ایم اے کیا۔ اور بیرون ملک تعلیم کے لیے اسکالر شپ حاصل کیا۔ اور انگلینڈ روانہ ہو گئے جہاں انھوں نے سینٹ کیتھرین سوسائٹی آکسفرڈ سے سول لا میں گریجویشن کی۔ انھوں نے کلکتہ ہائی کورٹ سے اپنے کرئیر کا آغاز کیا۔

3۔ شادی اور اولاد:

1920

میں حسین سہروردی نے بنگال کے اس وقت کے وزیر داخلہ سر عبد الرحیم کی بیٹی بیگم نیاز فاطمہ سے شادی کر لی۔ اس شادی سے حسین سہروردی کا ایک بیٹا احمد شہاب سہروردی اور ایک بیٹی تھی۔ احمد سہروردی 1940 میں لندن میں نمونیا کی وجہ سے انتقال کر گئے۔

1922

میں حسین سہروردی کی پہلی زوجہ بیگم نیاز فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ 1940 میں حسین سہروردی نے روس کے ماسکو آرٹ تھیٹر کی اداکارہ ویرہ الیگزینڈروینا سے شادی کی۔ جنھوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بیگم نورجہاں رکھا۔ 1951 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔

4۔ سیاسی رجحان:

حسین سہروردی بنگال کے سرگرم سیاست تھے۔ انہوں نے 1923 میں بنگال پیکٹ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ 31 سال کی عمر میں 1924 میں کلکتہ کارپوریشن کے ڈپٹی میئر اور صوبائی اسمبلی میں سوراج پارٹی کے ڈپٹی لیڈر بنے۔ 1925 میں چترنجن داس کی موت کے بعد انہوں نے خود کو سوراج پارٹی سے الگ کر لیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں دیگر عہدوں کے علاوہ وزیر محنت اور سول سپلائی کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔

پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد سہروردی 1949 میں پہلی آئین ساز اسمبلی کے رکن کے طور پر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد وہ دسمبر 1954 میں پاکستان کی دوسری آئین ساز اسمبلی کے وزیر قانون بنے۔ 1955 میں وہ مخلوط حکومت میں اپوزیشن لیڈر بنے۔ حسین سہروردی کو 1956 میں بطور وزیراعظم پاکستان مقرر کیا گیا تھا۔ ان کے ابتدائی اہداف توانائی کے بحرانوں کو حل کرنا، معاشی تنگی کو دور کرنا اور ایک بڑے پیمانے پر فوج کی تشکیل کرنا تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے فوجی قوتوں کی تعمیر نو اور اصلاحات کی، دفاعی انفراسٹرکچر کو وسعت دی، بھارت کے خلاف جوہری توانائی کے منصوبے کو قائم کرنے، اور سپلائی سائیڈ اکنامکس پالیسیاں تیار کرنے کے لیے پہل کی۔

حسین سہروردی پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے پاک چین تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے چین کا دورہ کیا۔ وہ پاکستان یو۔ ایس کے طویل وابستہ تعلقات ان کی خارجہ پالیسی کے علمبردار تھے۔ اتنی کامیابیوں کے باوجود صدر اسکندر مرزا کی جانب سے برطرفی کی دھمکی ملنے پر انہوں نے استعفیٰ دیا۔ حسین سہروردی نے 10 اکتوبر 1957 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ 5 دسمبر 1963 کو بیروت، لبنان میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی قبر ڈھاکہ میں ہے۔

5۔ لنکس/ ریفرنس:

https://en.wikipedia.org/wiki/Huseyn_Shaheed_Suhrawardy

https://en.wikipedia.org/wiki/Huseyn_Shaheed_Suhrawardy

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B4%DB%81%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C

. ابتدائی زندگی اور خاندان: حسین شہید سہروردی ( 8 ستمبر 1892 - 5 دسمبر 1963) بیرسٹر اور سیاست دان تھے۔ حسین شہید سہروردی کو بنگلہ دیش میں بنگالی شہری حقوق کی تحریکوں کے علمبردار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے بانی رہنما شیخ مجیب الرحمان کے سرپرست تھے۔ انہیں 1943 کے بنگال کے قحط کے دوران سول سپلائی کے وزیر کے طور پر ان کی کارکردگی کے لئے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں انہیں ایک متناز

پیدائش: 8 مئی 1903

مقام: آگرہ، آگرہ ضلع، اتر پردیش، بھارت

وفات: 21 دسمبر 1991 (عمر 88 سال)

تدفین: گورا قبرستان میں ٹیکسالی گیٹ، لاہور، ضلع لاہور، پنجاب، پاکستان

چیف جسٹس ایلون "بوبی" رابرٹ کارنیلیس 8 مئی 1903 کو پیدا ہوئے ان کی وفات 21 دسمبر 1991 میں ہوئی۔ وہ قانونی فلسفی اور جج تھے، انہوں نے 1960 سے 1968 تک پاکستان کے چوتھے چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ یحییٰ خان کی کابینہ میں وزیر بھی رہے( 1969 - 16 دسمبر 1971۔)

کارنیلیس 8 مئی 1903 کو بھارت کے شہر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا مذہب عیسائی تھا۔ انہوں نے سینٹ پیٹر کالج آگرہ سے حاصل کی۔ کارنیلیس نے ہندوستان کی الہ آباد یونیورسٹی اور برطانیہ میں کیمبرج کے سیلوین کالج سے گریجویشن کیا۔

انہوں نے انڈین سول سروس میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ صوبہ پنجاب میں اسسٹنٹ کمشنر تھے، انہوں نے 1943 میں لاہور ہائی کورٹ میں اپنے عدالتی کیریئر کا آغاز کیا۔ بعد ازاں پنجاب حکومت کے محکمہ انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ اس دوران کارنیلیس ایک تسلیم شدہ فقیہ بن گئے۔ جس نے اپنے کیریئر کے دوران پاکستانی قانونی تاریخ کی اہم کتابیں شائع کیں۔ کارنیلیس تحریک پاکستان کے ایک سرکردہ کارکن بھی بنے۔

3۔ پیشہ ورانہ کیریئر:

1946 میں کارنیلیس کو لاہور ہائی کورٹ میں ایسوسی ایٹ جج کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ ابتدائی طور پر انہوں نے وزیر قانون جوگیندر ناتھ منڈل اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کے سیکرٹری قانون کے طور پر خدمات انجام دئیں، کارنیلیس نے وزیر قانون اور وزیر اعظم کو مشورہ دیتے ہوئے عدالتی نظام کو ترتیب دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔

ان کے قابل ذکر مقدمات میں غیر مسلموں کے حقوق (مذہب کی آزادی) کا دفاع، صدارتی ریزرو اختیارات کے خلاف بوگرا کیس کام کی جگہ، لیبر قوانین کا دفاع اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں کھیلوں کا قانون شامل ہیں۔

1960 میں صدر ایوب خان نے کارنیلیس کو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے مقرر کیا۔

4۔ لنک/ ریفرنس:

https://www.ranker.com/list/famous-judges-from-pakistan/reference

پیدائش: 8 مئی 1903 مقام: آگرہ، آگرہ ضلع، اتر پردیش، بھارت وفات: 21 دسمبر 1991 (عمر 88 سال) تدفین: گورا قبرستان میں ٹیکسالی گیٹ، لاہور، ضلع لاہور، پنجاب، پاکستان چیف جسٹس ایلون "بوبی" رابرٹ کارنیلیس 8 مئی 1903 کو پیدا ہوئے ان کی وفات 21 دسمبر 1991 میں ہوئی۔ وہ قانونی فلسفی اور جج تھے، انہوں نے 1960 سے 1968 تک پاکستان کے چوتھے چیف جسٹس کے طور پر خد

جسٹس دوراب پٹیل تیرہ ستمبر 1924 کو پیدا ہوئے ان کی وفات 15 مارچ 1997 میں ہوئی۔ وہ پارسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جسٹس اور سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دیں۔ پٹیل انسانی حقوق پاکستان کے بانی اور تاحیات چئیرمین تھے۔

انہوں نے 1981 میں (جنرل ذیا الحق کے دور میں) چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف سے وفاداری کا حلف اٹھانے سے انکار کرکے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پٹیل کا انتقال 1997 میں اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ انہیں کراچی میں دفن کیا گیا۔

جسٹس دوراب پٹیل نے 1942 میں بمبئی یونیورسٹی میں جانے سے پہلے مختلف بورڈنگ اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ جسٹس پٹیل نے 1944 میں بمبئی یونیورسٹی سے قانون اور انصاف میں گریجویشن کیا۔ وہ 1945 میں کراچی آگئے جہاں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کی۔ جسٹس پٹیل 1946 میں برطانیہ گئے اور لندن سکول آف اکنامکس میں داخلہ لیا۔ 1948 میں انہوں نے معاشیات میں ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد 1949 میں قانون اور انصاف میں ایل ایل ایم کیا۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت اور پاکستان میں قانونی نظام پر ماسٹرز کا مقالہ لکھا۔ انہیں 1953 میں بی پی ٹی سی سے نوازا گیا۔

جسٹس دوراب پٹیل 1964 میں ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری منتخب ہوئے اور 1967 میں اس وقت کے مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے بنچ تک پہنچے۔ پٹیل کو 7 جنوری 1976 کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا گیا۔ 24 مارچ 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے عبوری آئینی حکم اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں سے اس پر حلف لینے کو کہا۔ پٹیل نے حلف لینے سے انکار کر دیا اور استعفیٰ دے دیا۔ اگر پٹیل استعفیٰ نہ دیتے تو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے۔ سپریم کورٹ سے استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے اپنی باقی زندگی مظلوموں اور پسماندہ لوگوں کے حقوق کے حصول کے لیے وقف کر دی۔ 1990 میں وہ دوسرے پاکستانی بن گئے جو خصوصی بین الاقوامی کمیشن آف جیورسٹ کے رکن منتخب ہوئے۔

4۔ لنکس/ ریفرنس:

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%BE%D9%B9%DB%8C%D9%84

https://dunya.com.pk/index.php/author/muhammad-bilal-ghori/2017-07-18/20111/15017798

ابتدائی زندگی اور خاندان: جسٹس دوراب پٹیل تیرہ ستمبر 1924 کو پیدا ہوئے ان کی وفات 15 مارچ 1997 میں ہوئی۔ وہ پارسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جسٹس اور سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دیں۔ پٹیل انسانی حقوق پاکستان کے بانی اور تاحیات چئیرمین تھے۔ انہوں نے 1981 میں (جنرل ذیا الحق کے دور میں) چیف

ناصر الملک 17 اگست 1950 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے 2018 میں پاکستان کے ساتویں نگران وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ اس سے قبل 2014 سے 2015 تک پاکستان کے 22 ویں چیف جسٹس کے طور پر فائز رہے۔ 6 جولائی 2014 کو ان کی بطور چیف جسٹس تقرری کی توثیق صدر ممنون حسین نے کی۔ 30 نومبر 2013 سے 6 جولائی 2014 تک ملک کے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔

جسٹس ملک 2004 میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر خدمات سرانجام دے چکے ہیں۔ 28 مئی 2018 کو انہیں جولائی 2018 میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل نگران وزیر اعظم مقرر کیا گیا تھا۔

ناصر الملک 17 اگست 1950 کو خیبر پختونخواہ کے سیاحتی علاقے سوات میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سوات کے ایک امیر اور سیاسی طور پر بااثر پراچہ خاندان سے ہے۔ ان کے والد کامران خان ایک سیاست دان تھے۔ انہوں نے 1973 سے 1977 کے درمیان سینیٹ میں بطور سینیٹر خدمات انجام دیں۔ ان کے چھوٹے بھائی شجاع الملک نے بھی 2003 سے 2009 تک سینیٹر کے طور پر خدمات انجام دیں جبکہ ان کے ایک اور بھائی رفیع الملک میئر رہ چکے ہیں۔ جسٹس ملک نے سوات کے ایبٹ آباد پبلک اسکول سے میٹرک کیا بعدازاں انہوں نے جہانزیب کالج میں داخلہ لیا جہاں سے انہوں نے 1970 میں فائن آرٹس میں بی اے کیا۔ اسی سال قانون کی تعلیم کے لیے پشاور یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1972 میں انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1976 میں جسٹس ملک نے بیرسٹر کے طور پر کوالیفائی کیا۔

جسٹس ملک نے پشاور ہائی کورٹ سے پریکٹس کا آغاز کیا۔ وہ پشاور یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر کے طور پر بھی فائز رہے۔ جسٹس ناصرالملک نے پشاور ہائی کورٹ میں 17 سال سے زائد عرصے تک پریکٹس کی۔ وہ 1981 میں پشاور ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے، بعد ازاں وہ دو بار پشاور ہائی کورٹ بار کے صدر مقرر ہوئے۔(پہلے 1990 میں اور پھر 1993 میں)۔

جستس ملک کو 6 جون 1994 کو پشاور ہائی کورٹ میں جج کے عہدے پر فائز کیا گیا- وہ 31 جولائی 2004 میں سپریم کورٹ میں چلے گئے۔

جسٹس ملک نے مختاراں مائی کیس کی صدارت اور اس کی سماعت کی - یہ متنازعہ اور انتہائی مشہور کیس ہے۔ جس میں 2002 میں ہونے والی اجتماعی زیادتی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تھا۔ ملک کے فیصلے میں جرگہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں چار مرد تھے۔ انہوں نے مبینہ طور پر اپنا فیصلہ قلمبند کیا کہ "جرگوں کو قانون کے سامنے جوابدہ ہوئے بغیر تنازعات کو طے کرنے کے لیے وٹہ سٹہ شادیوں اور اجتماعی عصمت دری کی صورت میں من مانی سزا دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

2 نومبر 2007 کو بیرسٹر اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست جمع کرائی جس میں کہا گیا کہ حکومت کو ملک میں مارشل لاء لگانے سے روکا جائے۔ سپریم کورٹ نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری کی سربراہی میں جسٹس فیاض احمد، جسٹس بھگوان داس،جسٹس جاوید اقبال، جسٹس شاکر اللہ جان اور جسٹس غلام ربانی کے پینل ججز بنچ میں 3 نومبر 2007 کو ریاستی ایمرجنسی کے نفاذ کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا اور

2 نومبر 2007 کو نافذ ریاستی ایمرجنسی کو برقرار رکھا۔ جسٹس ناصرالملک نے پی سی او 2007 کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا اور مستعفی ہوگئے بعد ازاں وکلا تحریک کی کامیابی کے بعد انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا۔

4۔ بطور چیف جسٹس آف پاکستان:

جسٹس ناصرالملک کو 6 جولائی 2014 کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ وہ 30 نومبر 2013 سے 6 جولائی 2014 تک پاکستان کے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جسٹس ملک 16 جولائی 2015 کو چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر ریٹائر ہوئے اور جواد ایس خواجہ نے ان کی جگہ لی۔

5۔ بطور نگران وزیراعظم:

28 مئی کو جسٹس ناصرالملک نے نگران وزیراعظم کا حلف اٹھایا۔

نگراں وزیر اعظم بنکر انہوں نے بیوروکریسی میں ردوبدل کی۔

جس میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئین۔ جیسا کہ سہیل عامر کو نگراں وزیراعظم ناصرالملک کا پرنسپل سیکرٹری اور سید ابو احمد عاکف کو پاکستان کے کیبنٹ سیکرٹری کے طور پر تعینات کیا گیا۔

نگراں وزیر اعظم کے طور پر ناصر الملک نے حکومت کی قانونی ٹیم کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا حکم دیا۔ جس کے تحت انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔

5۔ لنکس/ ریفرنس:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nasirul_Mulk

https://simple.wikipedia.org/wiki/Nasirul_Mulk

https://www.citizenswire.com/justice-r-nasir-ul-mulk/

https://www.dawn.com/news/1410626

https://www.geo.tv/latest/197121-profile-justice-retd-nasirul-mulk

ابتدائی زندگی اور خاندان: ناصر الملک 17 اگست 1950 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے 2018 میں پاکستان کے ساتویں نگران وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ اس سے قبل 2014 سے 2015 تک پاکستان کے 22 ویں چیف جسٹس کے طور پر فائز رہے۔ 6 جولائی 2014 کو ان کی بطور چیف جسٹس تقرری کی توثیق صدر ممنون حسین نے کی۔ 30 نومبر 2013 سے 6 جولائی 2014 تک ملک کے قائم مقا

1. ابتدائی زندگی اور خاندان:

جسٹس علی نواز چوہان کی وفات 3 ستمبر 2023 کو ہوئی۔ ایک پاکستانی جج تھے۔ انہوں نے 1977 میں ڈسٹرکٹ جج کے طور پر آغاز کیا اور 1999 سے 2005 تک لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے۔ 2006 سے وہ تین سال تک یوگوسلاویہ ٹریبونل کے جج رہے۔ جسٹس علی نواز چوہان 2010 میں یونیسکو کے جج رہے۔ وہ 6 مارچ 2014 سے 12 مئی 2015 تک گیمبیا کے چیف جسٹس رہے۔ جسٹس چوہان 2015 میں پاکستان کے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے پہلے چیئرمین کے طور پر تعینات ہوئے۔

پاکستان میں جسٹس چوہان نے انتظامی اور بین الاقوامی قانون پر سابق صدر آصف علی زرداری کے مشیر کے طور پر کام کیا۔ وہ قانون کے وزیٹنگ پروفیسر اور تھامس جیفرسن کے ساتھی بھی تھے۔ ان کے والد مولا داد چوہان شہر کے پہلے مسلمان میئر تھے، جنہوں نے تقسیم سے پہلے کے وقت میں چارج سنبھالا اور اکتوبر 1958 تک اپنے عہدے پر فائز رہے۔ جسٹس چوہان کے دادا چوہدری وارث خان چوہان برطانوی دور میں راولپنڈی میونسپلٹی کے نائب صدر تھے۔ پنڈی کی مشہور مارکیٹ وارث خان کے ان نام سے منسوب ہے۔

2. تعلیمی پس منظر:

جسٹس چوہان نے پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے بیچلر آف آرٹس اور بیچلر آف لاز دونوں حاصل کیے۔ انہوں نے تین مختلف یونیورسٹیوں میں شریعہ اور قانون کی ڈگریاں بھی حاصل کیں: پاکستان میں اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اور سعودی عرب میں مدینہ کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اور مکہ میں ام القریٰ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے پاکستان اور امریکہ میں سول سروس قانون اور منشیات کے خلاف جنگ کے موصوعات پر لیکچرز دئیے۔

3. پیشہ ورانہ کیریئر:

جسٹس علی نواز چوہان کو جمہوریہ گیمبیا کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ جمہ، جمہوریہ گیمبیا کے صدر ایچ ای ڈاکٹر یحییٰ اے جے نے 6 مارچ 2014 کو گیمبیا کے دارالحکومت بنجول میں منعقدہ ایک باوقار تقریب میں ان سے حلف لیا۔ تقریب میں کابینہ کے وزراء اور حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان اور گیمبیا کے درمیان قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ گیمبیا کے اعلیٰ ترین عدالتی ادارے کی سربراہی کے لیے ایک پاکستانی جج کی تقرری دونوں ممالک کے پائیدار تعلقات کی غمازی کرتی ہے۔ جسٹس چوہان ایک ممتاز اور معروف بین الاقوامی قانونی ماہر ہیں۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں۔ وہ سابق یوگوسلاویہ کے لیے بین الاقوامی فوجداری ٹریبونل کے جج کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جسٹس چوہان کولمبیا لا اسکول کے گریجویٹ ہیں۔ وہ گیمبیا کے چیف جسٹس کے طور پر کام کرنے والے پاکستان کے دوسرے جج ہیں۔

4۔ لنکس/ ریفرنس:

www.pncugovpk.com

www.asiapacificforum.net

www.prsp.org.pk

1. ابتدائی زندگی اور خاندان:

جسٹس علی نواز چوہان کی وفات 3 ستمبر 2023 کو ہوئی۔ ایک پاکستانی جج تھے۔ انہوں نے 1977 میں ڈسٹرکٹ جج کے طور پر آغاز کیا اور 1999 سے 2005 تک لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے۔ 2006 سے وہ تین سال تک یوگوسلاویہ ٹریبونل کے جج رہے۔ جسٹس علی نواز چوہان 2010 میں یونیسکو کے جج رہے۔ وہ 6 مارچ 2014 سے 12 مئی 2015 تک گیمبیا کے چیف جسٹس رہے۔ جسٹس چوہان 2015 میں پاکستان کے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے پہلے چیئرمین کے طور پر تعینات ہوئے۔

پاکستان میں جسٹس چوہان نے انتظامی اور بین الاقوامی قانون پر سابق صدر آصف علی زرداری کے مشیر کے طور پر کام کیا۔ وہ قانون کے وزیٹنگ پروفیسر اور تھامس جیفرسن کے ساتھی بھی تھے۔ ان کے والد مولا داد چوہان شہر کے پہلے مسلمان میئر تھے، جنہوں نے تقسیم سے پہلے کے وقت میں چارج سنبھالا اور اکتوبر 1958 تک اپنے عہدے پر فائز رہے۔ جسٹس چوہان کے دادا چوہدری وارث خان چوہان برطانوی دور میں راولپنڈی میونسپلٹی کے نائب صدر تھے۔ پنڈی کی مشہور مارکیٹ وارث خان کے ان نام سے منسوب ہے۔

2. تعلیمی پس منظر:

جسٹس چوہان نے پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے بیچلر آف آرٹس اور بیچلر آف لاز دونوں حاصل کیے۔ انہوں نے تین مختلف یونیورسٹیوں میں شریعہ اور قانون کی ڈگریاں بھی حاصل کیں: پاکستان میں اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اور سعودی عرب میں مدینہ کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اور مکہ میں ام القریٰ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے پاکستان اور امریکہ میں سول سروس قانون اور منشیات کے خلاف جنگ کے موصوعات پر لیکچرز دئیے۔

3. پیشہ ورانہ کیریئر:

جسٹس علی نواز چوہان کو جمہوریہ گیمبیا کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ جمہ، جمہوریہ گیمبیا کے صدر ایچ ای ڈاکٹر یحییٰ اے جے نے 6 مارچ 2014 کو گیمبیا کے دارالحکومت بنجول میں منعقدہ ایک باوقار تقریب میں ان سے حلف لیا۔ تقریب میں کابینہ کے وزراء اور حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان اور گیمبیا کے درمیان قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ گیمبیا کے اعلیٰ ترین عدالتی ادارے کی سربراہی کے لیے ایک پاکستانی جج کی تقرری دونوں ممالک کے پائیدار تعلقات کی غمازی کرتی ہے۔ جسٹس چوہان ایک ممتاز اور معروف بین الاقوامی قانونی ماہر ہیں۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں۔ وہ سابق یوگوسلاویہ کے لیے بین الاقوامی فوجداری ٹریبونل کے جج کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جسٹس چوہان کولمبیا لا اسکول کے گریجویٹ ہیں۔ وہ گیمبیا کے چیف جسٹس کے طور پر کام کرنے والے پاکستان کے دوسرے جج ہیں۔

4۔ لنکس/ ریفرنس:

www.pncugovpk.com

www.asiapacificforum.net

www.prsp.org.pk

1. ابتدائی زندگی اور خاندان: جسٹس علی نواز چوہان کی وفات 3 ستمبر 2023 کو ہوئی۔ ایک پاکستانی جج تھے۔ انہوں نے 1977 میں ڈسٹرکٹ جج کے طور پر آغاز کیا اور 1999 سے 2005 تک لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے۔ 2006 سے وہ تین سال تک یوگوسلاویہ ٹریبونل کے جج رہے۔ جسٹس علی نواز چوہان 2010 میں یونیسکو کے جج رہے۔ وہ 6 مارچ 2014 سے 12 مئی 2015 تک گیمبیا کے چیف جسٹس رہے۔ جسٹس چوہان 2015 میں پاکستان کے قومی

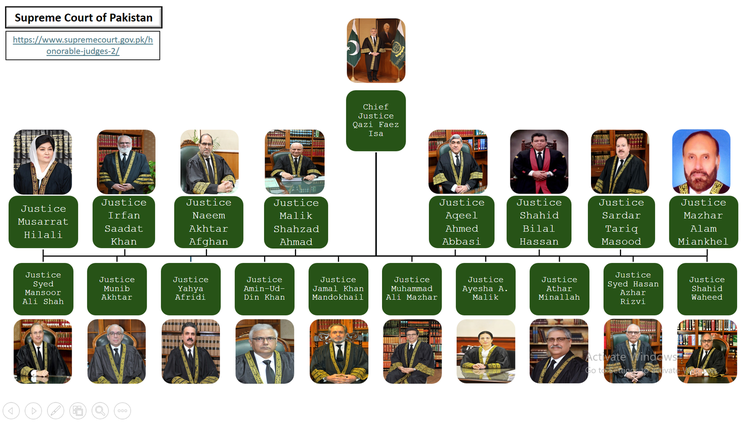

سپریم کورٹ آف پاکستان (اردو:عدالتِ عظمیٰ پاکستان؛ عدالتِ عظمیٰ پاکستان) اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عدالتی درجہ بندی میں سپریم کورٹ ہے۔[1] پاکستان کے آئین کے حصہ VII کے مطابق قائم کیا گیا ہے، اس کے پاس تمام عدالتوں (بشمول ہائی کورٹ، ضلع، خصوصی اور شرعی عدالت) پر حتمی اور وسیع اپیلیٹ، اصل اور مشاورتی دائرہ کار ہیں، جن میں قانون اور قانون سے متعلق امور شامل ہیں۔ مقدمات کے حوالے سے دیے گئے فیصلے جس میں اسے دائرہ اختیار حاصل ہے۔ پاکستان کے عدالتی نظام میں، سپریم کورٹ قانونی اور آئینی تنازعات کا حتمی ثالث کے ساتھ ساتھ آئینی قانون کا حتمی ترجمان اور پاکستان میں اپیل کی اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ اس کی جدید ساخت میں، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان، سولہ ججز اور دو ایڈہاک شامل ہیں جن کی تقرری کی توثیق صدر نے ان کی قابلیت کی بنیاد پر وزیر اعظم کے انتخاب سے ان کی نامزدگیوں پر کی ہے۔ ایک بار تقرر ہونے کے بعد، ججوں سے ایک مقررہ مدت مکمل کرنے اور پھر 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کی توقع کی جاتی ہے، الا یہ کہ ان کی مدت کو سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے استعفیٰ یا مواخذے کے ذریعے ختم کیا جائے جس کے نتیجے میں جج (ججوں) کے بد سلوکی کے حوالے سے صدارتی ریفرنس سامنے آئے۔ اپنی گفتگو کے فیصلے میں، ججوں کو اکثر قانون اور فیصلوں کی عدالتی تشریح میں قانون کے قدامت پسند، متنی، اعتدال پسند، اور لبرل فلسفے کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔

سپریم کورٹ آف پاکستان (اردو:عدالتِ عظمیٰ پاکستان؛ عدالتِ عظمیٰ پاکستان) اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عدالتی درجہ بندی میں سپریم کورٹ ہے۔[1] پاکستان کے آئین کے حصہ VII کے مطابق قائم کیا گیا ہے، اس کے

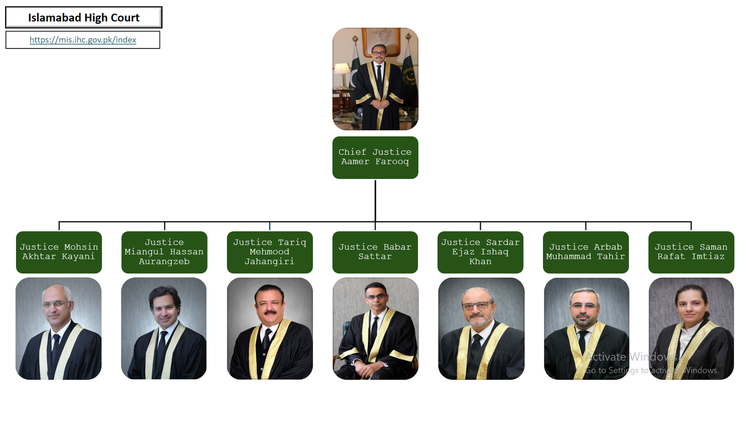

اسلام آباد ہائی کورٹ ، پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہے، جس کے پاس مندرجہ ذیل ضلعی عدالتوں پر اپیل کا دائرہ اختیار ہے

اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ (ایسٹ)

اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ (مغربی)[2]

جسٹس عامر فاروق موجودہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے 11 نومبر 2022 کو حلف اٹھایا تھا۔

:تاریخ

پوٹھوہار سطح مرتفع میں واقع یہ خطہ تاریخی طور پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی کراس سڑکوں کا ایک حصہ رہا ہے، مارگلہ پاس ان دونوں خطوں کے درمیان گیٹ وے کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ شہر 1960 کی دہائی میں کراچی کو پاکستان کے دارالحکومت کے طور پر تبدیل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تاریخی طور پر اس علاقے کو ایشیا میں انسانی تہذیب کے ابتدائی مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ بہت سی عظیم فوجیں جیسے سکندر اعظم، چنگیز خان، تیمور اور احمد شاہ درانی نے برصغیر پر حملہ کرنے کے لیے اسلام آباد کے راستے اس راہداری کو استعمال کیا۔

1958 میں قومی راجدھانی کے لیے ایک مناسب جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا جس میں خاص طور پر محل وقوع، آب و ہوا، لاجسٹکس اور دیگر صفات کے ساتھ دفاعی ضروریات پر زور دیا گیا۔ وسیع مطالعہ، تحقیق اور ممکنہ حوالہ جات کے جائزے کے بعد کمیشن نے راولپنڈی کے شمال مشرقی علاقے کی سفارش کی۔ آرکیٹیکٹس کی ایک یونانی فرم، Konstantino Apostolos Doxiadies نے شہر کا ماسٹر پلان ڈیزائن کیا۔

وفاقی حکومت کو 1960 کے صدر کے حکم نمبر 20 کے تحت کراچی سے راولپنڈی منتقل کیا گیا تھا، جو 20 اکتوبر 1959 کو نافذ العمل سمجھا جاتا تھا جس کے تحت یہ طے کیا گیا تھا کہ جمہوریہ کا دارالحکومت اسلام آباد ہو گا جو ضلع راولپنڈی میں واقع ہے۔ مغربی پاکستان کے صوبے میں اس جگہ کا انتخاب کیا جائے گا اور اس علاقے کا تعین مرکزی مقننہ کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ بھی فراہم کیا گیا کہ جب تک اسلام آباد میں مرکزی حکومت کے قیام کا انتظام نہیں کیا جاتا، حکومت کی اصل نشست راولپنڈی میں ہوگی۔ کیپٹل آف دی ریپبلک (ڈیٹرمینیشن آف ایریا) آرڈیننس 1963 کے تحت آئین 1962 کے آرٹیکل 211 کی شق (2) کے تحت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے رقبے کا تعین کیا گیا تھا۔

1970 کے صدر کے حکم نمبر 1 کی وجہ سے، مغربی پاکستان کا صوبہ تحلیل کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پر چار صوبے بلوچستان، شمال مغربی سرحدی صوبہ، پنجاب اور سندھ قائم کیے گئے، اس کے علاوہ دو مرکزی زیر انتظام علاقے، یعنی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور مرکزی زیر انتظام قبائلی علاقہ۔ اس آرڈر کے آرٹیکل 14 کی شق (2) میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو پنجاب ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں رکھا گیا تھا۔ یہاں تک کہ 1970 کے صدر کے حکم نمبر 8 (ہائی کورٹس اسٹیبلشمنٹ آرڈر 1970) نے صوبہ پنجاب اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے ایک ہائی کورٹ قائم کی جسے لاہور ہائی کورٹ لاہور کہا جاتا ہے جس کی بنیادی نشست لاہور میں ہے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 1(2)(b) 1973 میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو ایک الگ علاقہ قرار دیا گیا جو کسی صوبے کا حصہ نہیں بنتا۔ آئین کے آرٹیکل 175 میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی ایک سپریم کورٹ، ہر صوبے کے لیے ایک ہائی کورٹ اور ایسی دوسری عدالتیں ہوں گی جو قانون کے ذریعے قائم کی جائیں۔ اگرچہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پاکستان کے کسی بھی صوبے کا حصہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس کے علاقے سے متعلق قانونی چارہ جوئی کے لیے کوئی آزاد ہائی کورٹ قائم نہیں کی گئی تھی، بلکہ سابقہ انتظامات جیسا کہ صدر کے حکم نمبر 1970 کے آرٹیکل 3(b) کے تحت کیا گیا تھا۔ (ہائی کورٹس اسٹیبلشمنٹ آرڈر 1970) جاری رہا۔ آئین کے آرٹیکل 192(4) میں کسی بھی ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کو پاکستان کے کسی ایسے علاقے تک توسیع دینے کی سہولت فراہم کی گئی تھی جو صوبے کا حصہ نہ بنتا ہو اور اس طرح اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لاہور ہائی کورٹ، لاہور کے دائرہ اختیار میں رہے۔

P.O کی وجہ سے 1980 کا نمبر 18 اس کے بعد S.R.No.1316 (1)/80 مورخہ 31.12.1980، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری نے انتظامی لحاظ سے اپنی حکمرانی کے مقصد کے لیے صوبائی حیثیت حاصل کی لیکن یہ اپنی ہائی کورٹ کے بغیر ہی رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ (اسٹیبلشمنٹ) آرڈر 2007 کے نتیجے میں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے ایک ہائی کورٹ قائم کی گئی تھی لیکن اگست کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے PLD 2009 SC 879 کے فیصلے کے نتیجے میں اس کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کورٹ ایکٹ 2010 (2010 کا ایکٹ نمبر XVII) نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے ایک آزاد ہائی کورٹ قائم کی جس میں اصل، اپیلٹ اور دیگر دائرہ اختیار ہو، جیسا کہ آئین یا دیگر قوانین کے تحت تھا اور تمام سول، کرمنل، ریونیو، خصوصی عدالتوں اور تمام ٹربیونلز کو بھی لایا۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی نگرانی اور کنٹرول کے تحت لاہور ہائی کورٹ، لاہور کی نگرانی اور کنٹرول کے تحت ایکٹ کے آغاز سے فوراً پہلے ICT میں دائرہ اختیار اور افعال کا استعمال کر رہے تھے۔

اسلام آباد ہائی کورٹ ، پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہے، جس کے پاس مندرجہ ذیل ضلعی عدالتوں پر اپیل کا دائرہ اختیار ہے اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ (ایسٹ) اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ (مغربی)[2] جسٹس عامر فارو

لاہور ہائی کورٹ 1866 سے اپنے مقصد کو پورا کرتے ہوئے 21 مارچ 1919 کو قائم ہوئی اور 1973 کے آئین کے 175(2) میں ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کے بارے میں بصیرت فراہم کی گئی۔ بنیادی طور پر لاہور شہر میں قائم، ہائی کورٹ کے تین دیگر پاکستانی شہروں یعنی راولپنڈی، ملتان اور بہاولپور میں بینچ ہیں۔

لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ گزشتہ سو پچاس سالوں پر محیط ہے۔ 1830 تک، پنجاب کے مشہور سکھ حکمران، مہاراجہ رنجیت سنگھ نے صوبے میں آزاد سرداروں کے زیرِ حکمرانی والی بے شمار چھوٹی سلطنتوں کو مضبوط کیا۔ استحکام سے پہلے، کوئی عدالتی عدالتیں نہیں تھیں، کوئی تحریری قوانین نہیں تھے اور ان کو برقرار رکھنے یا نافذ کرنے کے لیے کوئی قائم کردہ اتھارٹی نہیں تھی۔ سرداروں نے اپنی مرضی اور صوابدید کے مطابق مقدمات کا فیصلہ میدان میں حکومت کرنے والے ثالثوں کے ذریعے سول اور فوجداری تنازعات کے حل کے لیے رسم و رواج کے کچھ اصولوں کے مطابق کیا، لیکن وہ کسی بھی طرح یکساں یا نامور نہیں تھے۔

مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بھی کوئی بڑی عدالتی اصلاحات متعارف نہیں کروائی گئیں۔ لاہور میں صدر عدلیہ (چیف کورٹ) ان کے دائرے میں واحد عدالت تھی۔ مالی اور فوجی معاملات سے نمٹنے والے افسران تھے، لیکن کوئی بھی خاص طور پر سول یا فوجداری انصاف کی فراہمی کے لیے نہیں تھا۔

انگریزوں کے پنجاب کے الحاق کے فوراً بعد 1849 میں تین ممبران پر مشتمل ایک بورڈ آف ایڈمنسٹریشن تشکیل دیا گیا۔ بورڈ کے پاس سڈر (چیف) کورٹ آف جوڈیکیچر اور سڈر بورڈ آف ریونیو کے اختیارات تھے۔

1853 میں بورڈ آف ایڈمنسٹریشن کو ایک چیف کمشنر سے تبدیل کیا گیا، اور عدالتی اور انتظامی کام کے لیے الگ سے دو پرنسپل کمشنر مقرر کیے گئے۔ جوڈیشل کمشنر اپیل کا چیف جج تھا اور اس کی عدالت آخری اپیل کورٹ تھی۔

پنجاب کورٹس ایکٹ، 1865 کے XIX کے ذریعے، دیگر معاملات کے ساتھ، عدالتوں کی سات کلاسیں سول دائرہ اختیار میں وجود میں لائی گئیں۔ نیچے تحصیلدار کی عدالت سے شروع ہو کر جوڈیشل کمشنر کی عدالت تک۔

چیف کورٹ ایکٹ، IV آف 1866 نے پنجاب کی چیف کورٹ کو صوبے میں دیوانی اور فوجداری عدالتوں سے اپیل کی حتمی عدالت کے طور پر تشکیل دیا۔ چیف کورٹ کو ماتحت عدالتوں پر غیر معمولی اصل سول دائرہ اختیار اور سپروائزری دائرہ اختیار بھی حاصل تھا۔

1877 میں، پنجاب کورٹس ایکٹ، (1865 کا XIX) اور چیف کورٹ ایکٹ (IV of 1866) کو پنجاب کورٹس ایکٹ، (XVII of 1877) کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا، جس نے متعلقہ قانون کو مضبوط اور دوبارہ بیان کیا۔ چیف کورٹ.

برسوں کے دوران، یہ دیکھا گیا کہ چیف کورٹ میں اپیلیں فلکیاتی تناسب سے بڑھ گئی ہیں اور کام اس سے کہیں زیادہ تھا جس کو عدالت کے مستقل اور اضافی جج نمٹا سکتے تھے۔ اگرچہ بقایا جات کو ختم کرنے کے لیے اضافی ججوں کا تقرر کیا گیا تھا، لیکن یہ مناسب سمجھا جاتا تھا کہ نچلی اپیل عدالتوں کے فیصلوں کو حتمی شکل دی جائے تاکہ چیف کورٹ کو ترجیح دی جانے والی اپیلوں کی لہر کو روکا جا سکے۔ ماتحت عدالتوں کی تشکیل نو اور ان کے دائرہ کار، اختیارات اور دائرہ اختیار پر نظر ثانی کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا۔

لاہور ہائی کورٹ 1866 سے اپنے مقصد کو پورا کرتے ہوئے 21 مارچ 1919 کو قائم ہوئی اور 1973 کے آئین کے 175(2) میں ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کے بارے میں بصیرت فراہم کی گئی۔ بنیادی طور پر لاہور شہر میں قائم،

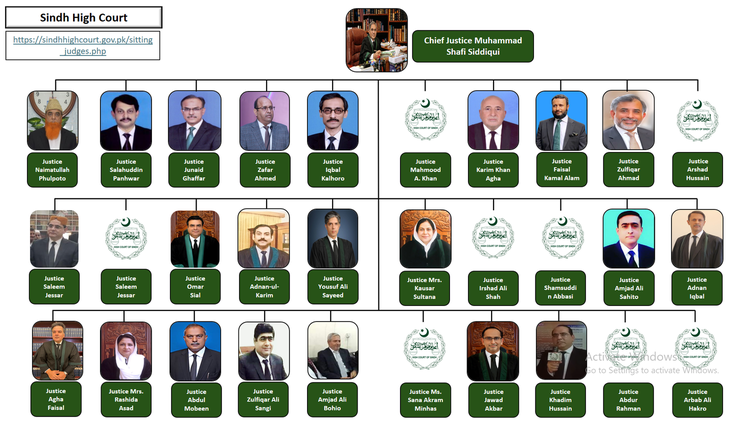

سندھ ہائی کورٹ (اردو: عدالتِ عالیہ سندھ) (سندھی: سنڌ ھائي ) پاکستان کے صوبہ سندھ کا سب سے اعلیٰ عدالتی ادارہ ہے۔ 1906 میں قائم کی گئی یہ عدالت صوبائی دارالحکومت کراچی میں واقع ہے۔ دیوانی اور فوجداری معاملات میں سندھ کے لیے اپیل کی اعلیٰ ترین عدالت ہونے کے علاوہ، یہ عدالت کراچی کی ضلعی عدالت اور سیشن کورٹ تھی۔[1]

تاریخ

صوبہ سندھ کے لیے ایک صدر عدالت 1866 کے بمبئی ایکٹ XII کے ذریعے قائم کی گئی تھی۔ یہ صدر عدالت دیوانی اور فوجداری معاملات میں سندھ کے لیے اپیل کی اعلیٰ ترین عدالت تھی اور اس کی صدارت ایک جج کرتا تھا جسے "جوڈیشل کمشنر آف سندھ" کہا جاتا تھا۔ 1906 میں 1866 کے بمبئی ایکٹ XII میں سندھ کورٹس ترمیمی ایکٹ (Bom. I of 1906) کے ذریعے ترمیم کی گئی اور صدر کورٹ کو تین یا زیادہ ججوں پر مشتمل سندھ کے جوڈیشل کمشنر کی عدالت میں تبدیل کر دیا گیا۔ دیوانی اور فوجداری معاملات میں سندھ کے لیے اپیل کی اعلیٰ ترین عدالت ہونے کے علاوہ، یہ عدالت کراچی کی ضلعی عدالت اور سیشن کورٹ تھی۔ 21 اگست 1926 کو سندھ کورٹس ایکٹ (Bom. VII of 1926) صوبہ سندھ کے لیے چیف کورٹ کے قیام کے لیے قانون سازی کے لیے منظور کیا گیا۔

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے پارٹ III کے نافذ ہونے پر، یکم اپریل 1937 کو، سندھ ایک الگ صوبہ بن گیا اور سندھ کے جوڈیشل کمشنر کی عدالت کے ججوں کا تقرر برطانوی حکومت کے رائل وارنٹ کے ذریعے کیا گیا۔

چونکہ سندھ کورٹس ایکٹ، 1926 نے بمبئی ہائی کورٹ کے لیٹرز پیٹنٹ کے خطوط پر قریب سے عمل کیا، اس لیے یہ محسوس کیا گیا کہ اس ایکٹ کو عملی جامہ پہنا کر صوبے کی فوری ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے اور اس طرح عدالت کی حیثیت کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ چیف کورٹ آف سندھ بالآخر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں پارلیمنٹ نے مناسب ترمیم کی اور 15 اپریل 1940 کو سندھ کورٹس ایکٹ 1926 کو عمل میں لایا گیا اور اس دن سندھ کے جوڈیشل کمشنر کی عدالت سندھ کی چیف کورٹ بن گئی۔

1907 میں، عدالت ایک جوڈیشل کمشنر اور تین ایڈیشنل جوڈیشل کمشنروں پر مشتمل تھی۔ تاہم، 1935 میں، ایڈیشنل جوڈیشل کمشنروں کی تعداد 3 سے بڑھا کر 4 کر دی گئی، اور اس سال مندرجہ ذیل جج تھے۔

سندھ کے جوڈیشل کمشنرز V.M. Forrers, Esq., I.C.S. (ریٹائرڈ، مئی 1935)۔ Godfrey Davis, Esq., I.C.S. (جون 1935 سے) سندھ کے ایڈیشنل جوڈیشل کمشنرز روپ چند بلرام، اسق، بی اے، ایل ایل۔ B. Dadiva C. Metha, Esq., M.A., LL. B. M.A. حویلی والا، Esq. بار ایٹ لاء۔ Charles M. Lobo, Esq., B. A., LL.B. (افسرنگ)

1937 میں جوڈیشل کمشنرز، آرڈر ان کونسل کے ذریعہ ججوں کے طور پر نامزد کیے گئے تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلی بار 1938 میں ایک مسلمان، مسٹر حاتم بی طیب جی، بار ایٹ لاء کو عدالت کا قائم مقام جج مقرر کیا گیا۔

1947 میں جناب حاتم بی طیب جی سندھ چیف کورٹ کے چیف جج بنے اور عدالت درج ذیل ججوں پر مشتمل تھی۔ محترم جناب ڈینس نیل او سلیوان، بار ایٹ لاء۔ محترم جناب ٹی وی تھاڈانی، بار ایٹ لاء۔ محترم جناب جارج بیکسنڈل کانسٹنٹائن، بی اے (آکسن)، آئی سی ایس، بار-ایٹ-لا۔ محترم جناب حسن علی جی آغا، بی اے۔ ایل ایل بی مسٹر مانیکشا رستم جی مہر، I.C.S. (آف جی)"

مغربی پاکستان کی ہائی کورٹ کے قیام کے وقت کراچی بنچ کے ججوں کی تعداد تقریباً ایک جیسی تھی لیکن بعد میں اسے بڑھا کر 15 کر دیا گیا اور سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس کو الگ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ کو 12 ججز مختص کیے گئے۔ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے 3 ججز۔ ججوں کی موجودہ منظور شدہ تعداد 40 ہے۔

موجودہ مرکزی عمارت کی تعمیر کا آغاز 1923 میں کیا گیا تھا، جس کی تخمینہ لاگت 1000000000000 روپے تھی۔ 39,75,248 لیکن یہ 22-11-1929 کو مکمل ہوا، جس کی اصل لاگت روپے تھی۔ 30,35,000 یہ عمارت جو کہ 1929 میں توسیع کے لیے کچھ انتظامات کے ساتھ 5 ججوں کے لیے تھی اب بنچز، کورٹ رومز اور چیمبرز میں 18 ججوں کی رہائش ہے۔ کچھ ججوں کو چیمبرز میں عدالتیں لگانی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، فیڈرل شریعت کورٹ رجسٹری، ایڈووکیٹ جنرل، سندھ، ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل، سندھ، اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل، سندھ اور ہائی کورٹ بار لائبریری کے دفاتر کے لیے بھی رہائش فراہم کرتا ہے۔ سپریم کورٹ رجسٹری کو ہائی کورٹ کے احاطے سے منتقل کرنے سے پہلے سپریم کورٹ کے ججوں کے زیر استعمال دو کورٹ روم اور تین چیمبر تھے۔ جب سپریم کورٹ بڑی طاقت کے ساتھ کراچی آتی ہے تو سپریم کورٹ کے ججوں کو کچھ اور چیمبر فراہم کیے جاتے ہیں۔

1974 میں، ہائی کورٹ کے احاطے کے شمال مشرق کی جانب ایک انیکسی بلڈنگ تعمیر کی گئی تھی جس پر 5000 روپے لاگت آئی تھی۔ 4.4 ملین لیکن اس نے صورتحال کو زیادہ آسان نہیں بنایا، کیونکہ یہ اس عدالت کے دفاتر کو ایڈجسٹ کر رہا ہے اور سیکرٹری، وزارت انصاف اور پارلیمانی امور، اسٹینڈنگ کونسل، آفیشل اسائنی، خصوصی بینکنگ کورٹ، رجسٹری آف فیڈرل کے لیے دفتری رہائش بھی فراہم کرتا ہے۔ شریعت

کورٹ اور سندھ بار کونسل۔ اس طرح یہ دیکھا جائے گا کہ رہائش کی شدید کمی ہے۔

صوبائی حکومت نے روپے کی ٹوکن رقم مختص کی ہے۔ اس اسکیم کو جاری اسکیم کے طور پر بنانے کے لیے موجودہ عمارت کے جنوب مشرق کی انیکسی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے چند سال پہلے ایک لاکھ۔ عمارت کا تخمینہ 1984 میں لگایا گیا تھا جس کی لاگت 50 کروڑ روپے تھی۔ 13.35 ملین مہنگائی کی وجہ سے اب لاگت قدرے بڑھ سکتی ہے۔ جب تک وفاقی حکومت فنڈز فراہم نہیں کرے گی یا صوبائی حکومت اس عمارت کی تعمیر کو ترجیح دے گی اور ضروری فنڈز فراہم نہیں کرے گی، عمارت ایک یا دو سال میں مکمل نہیں ہو گی۔

پاکستان کے آئین 1973 میں 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 175(A) کے مطابق ہائی کورٹ کے جج کا تقرر کیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 175(A) کے مطابق، ایک جوڈیشل کمیشن، جس کی سربراہی معزز چیف جسٹس آف پاکستان کرتا ہے، ہائی کورٹ کے جج کے طور پر تقرری کے لیے اہل افراد کے ناموں کی سفارش کرتا ہے۔ کاغذات نامزدگی پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائے جاتے ہیں۔

پارلیمانی کمیٹی چودہ (14) دنوں کے اندر اکثریت سے نامزد کی توثیق کر دیتی ہے بصورت دیگر نامزد افراد کو تصدیق شدہ تصور کیا جائے گا۔ تصدیق شدہ نام وزیر اعظم کو بھیجے جاتے ہیں جو انہیں تقرری کے لیے صدر پاکستان کو بھیجتے ہیں۔

کسی بھی شخص کو ہائی کورٹ کا جج مقرر نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ پاکستان کا شہری نہ ہو جس کی عمر چالیس سال ہو اور وہ ہائی کورٹ کا وکیل رہا ہو یا دس سال سے عدالتی عہدے پر فائز ہو اور اس کی مدت تین سال سے کم نہ ہو۔ پاکستان میں ڈسٹرکٹ جج کے طور پر کام کیا یا اس کا استعمال کیا۔ ایک ہائی کورٹ کا جج اس وقت تک عہدے پر فائز رہتا ہے جب تک کہ وہ باسٹھ سال کی عمر کو نہ پہنچ جائے، جب تک کہ وہ جلد ہی استعفیٰ نہ دے دے یا آئین کے مطابق عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ نوٹ: آرٹیکل 175(A) جج کی تقرری کی تفصیلات سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ (www.supremecourt.gov.pk) پر دیکھی جا سکتی ہیں۔

سندھ ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ کراچی میں ہے جس میں سکھر اور سرکٹ کورٹ حیدرآباد اور لاڑکانہ میں بنچ ہے۔ کابینہ کے مشورے اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے مشورے سے گورنر کی حیثیت سے ہائی کورٹ کے دیگر مقامات پر مزید بینچ ہو سکتے ہیں جو دائرہ اختیار کا تعین کر سکتا ہے۔

سندھ ہائی کورٹ (اردو: عدالتِ عالیہ سندھ) (سندھی: سنڌ ھائي ) پاکستان کے صوبہ سندھ کا سب سے اعلیٰ عدالتی ادارہ ہے۔ 1906 میں قائم کی گئی یہ عدالت صوبائی دارالحکومت کراچی میں واقع ہے۔ دیوانی اور فوجد

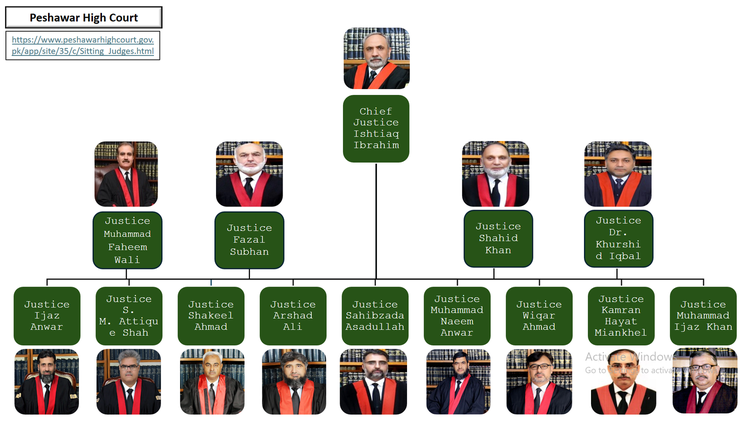

پشاور ہائی کورٹ (پی ایچ سی، اردو: عدالتِ عالیہ پشاور) پاکستان میں خیبر پختونخواہ کا صوبائی اور اعلیٰ ترین عدالتی ادارہ ہے۔ یہ صوبائی دارالحکومت پشاور میں واقع ہے۔ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ (SC) اور پشاور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کو وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں (FATA) تک بڑھانے کا ایک بل منظور کیا، جو کہ قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کی راہ ہموار کرنے والی مٹھی بھر اصلاحات میں سے ایک ہے۔

تاریخ

19ویں صدی کے آخری ایام میں، لارڈ کرزن (1899-1905)، جو اس وقت کے ہندوستان کے وائسرائے تھے، نے بنیادی طور پر انتظامی مقاصد کے لیے، شمال مغربی سرحدی صوبے کے قیام کی تجویز پیش کی جسے اس وقت کے لارڈ جارج ایف ہیملٹن کی منظوری ملی۔ 20 دسمبر 1900 کو ہندوستان کے لئے مہتمم سکریٹری آف اسٹیٹ۔ 9 نومبر 1901 کو باضابطہ طور پر قائم ہونے والے صوبے کو ایک جوڈیشل کمشنر ملنا تھا۔ N.W.F.P. 1901 کے قانون اور انصاف کے ضابطے نمبر VII کو گورنر جنرل ان کونسل نے عدالتی اداروں کے قیام کے لیے نافذ کیا تھا۔ ریگولیشن نے پنجاب کورٹس ایکٹ 1884 کو منسوخ کر دیا۔ ریگولیشن کے حصے II اور III بالترتیب فوجداری انصاف، پولیس اور سول جسٹس سے متعلق ہیں۔ جبکہ حصہ IV تفصیل سے آئین اور عدالتوں کے اختیارات فراہم کرتا ہے۔ مذکورہ ریگولیشن کے سیکشن 42 کے ساتھ پڑھے گئے سیکشن 2 (1) (a) میں جوڈیشل کمشنر کے فرائض اور ذمہ داریوں کی وضاحت کی گئی ہے جسے صوبے میں اپیل یا نظرثانی کی اعلیٰ ترین سول اور فوجداری عدالت کہا گیا ہے۔ جنرل سپرنٹنڈنس اور دیگر تمام عدالتوں کے کنٹرول کے فرائض کے ساتھ، جو اس کے دفتر کے ماتحت بنائے گئے تھے۔ اسے رجسٹرار کا تقرر کرنا تھا اور اس وقت کے لیے ضابطے اور کسی دوسرے قانون کے مطابق قوانین بنانا تھا۔

ریگولیشن، جوڈیشل کمشنر کی عدالت اور چھوٹے کاز کی عدالتوں کے علاوہ، جو صوبائی سمال کاز کورٹس ایکٹ، 1887 کے تحت قائم کی گئی تھی، نے ایسی دوسری سول عدالتیں بنائی ہیں جیسے pisional کورٹ؛ ڈسٹرکٹ جج کی عدالت؛ ماتحت جج اور منصف کی عدالت کی عدالت۔ ضابطے کے مطابق، تقرریاں اور ان کی برطرفی یا معطلی پیزنل جج، ڈسٹرکٹ جج اور ماتحت جج لوکل گورنمنٹ کے ذریعے کی جانی تھی۔ اور منصف کا جوڈیشل کمشنر کے ذریعے۔

1931 میں صوبے میں عدالتوں سے متعلق قانون کو مستحکم کرنے اور اس میں ترمیم کے لیے مزید اقدامات کیے گئے۔ اس سلسلے میں N.W.F.P. 1931 کا ضابطہ نمبر 1 جاری کیا گیا۔ ریگولیشن نے جوڈیشل کمشنر کے کچھ اہم اختیارات کو برقرار رکھتے ہوئے جیسے عدالت کے دوسرے ججوں پر سبقت، کاروبار، انتظامیہ کی تقسیم اور اپیل یا نظرثانی کی اعلیٰ ترین سول اور فوجداری عدالت، عدالتوں کے تین طبقات فراہم کیے، یعنی۔

ڈسٹرکٹ جج کی عدالت

ایڈیشنل جج کی عدالت

ماتحت جج کی عدالت

اس طرح 1901 کے ضابطہ نمبر VII کے تحت فراہم کردہ عدالتوں کے درجہ بندی کو تبدیل کرنا۔ قانون کے تحت صوبائی حکومت سے صوبے کو سول اضلاع میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا جس کی سربراہی ڈسٹرکٹ ججز کریں گے، جن کی ضرورت پڑنے پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز کی مدد کی جائے گی۔ اصل دائرہ اختیار کی پرنسپل سول کورٹ ہونے کی وجہ سے ڈسٹرکٹ جج کی حیثیت برقرار رکھی گئی۔ مذکورہ بالا موقف سے یہ واضح ہے کہ بعد میں نافذ کردہ قانون نے N.-W.F.P کو منسوخ نہیں کیا۔ مجموعی طور پر 1901 کا ضابطہ نمبر VII؛ تاہم، عدالتوں سے متعلق سیکشن 45 سے 49 پر مشتمل حصہ IV کا ایک بڑا حصہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔

اسٹیبلشمنٹ آف ویسٹ پاکستان ایکٹ، 1955، جس نے مغربی پاکستان کا صوبہ بنایا، اس کے ساتھ ساتھ، N.W.F.P. مذکورہ قانون کے نفاذ کے فوراً بعد، ہائی کورٹ آف ویسٹ پاکستان (اسٹیبلشمنٹ) آرڈر، 1955 کے تحت صوبہ مغربی پاکستان کے لیے ایک علیحدہ ہائی کورٹ تشکیل دی گئی، لاہور اس کی پرنسپل سیٹ اور کراچی اور پشاور میں بنچز تھے۔ اس نے سابق لاہور ہائی کورٹ، سندھ کی چیف کورٹ اور N.W.F.P میں جوڈیشل کمشنر کورٹ کو منسوخ کر دیا۔ اور بلوچستان اور کوئی دوسری عدالت کسی دوسرے مخصوص علاقوں کے لیے ہائی کورٹ کے طور پر کام کر رہی ہے۔

ون یونٹ کی تحلیل کے نتیجے میں، جس نے چار صوبے بنائے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک ہائی کورٹ، صدر نے ہائی کورٹس کے قیام کے لیے الگ حکم جاری کیا۔ جس کے مطابق N.W.F.P کے لیے ہائی کورٹ کو پشاور ہائی کورٹ کہا جانا تھا، جس کی پرنسپل سیٹ پشاور تھی۔ اس قانون کے تحت N.W.F.P کی ہائی کورٹ اور دیگر کو ایسے اختیارات دیے گئے، جو مغربی پاکستان کی ہائی کورٹ کو دیے گئے۔

قانونی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سول عدالتوں کا قانون الگ سے 1884 سے تیار ہوا ہے، جس سال پنجاب کورٹس ایکٹ نافذ ہوا تھا۔ ویسٹ پاکستان سول کورٹس آرڈیننس 1962 (آرڈیننس II آف 1962) اس کے بعد کچھ سول عدالتیں قائم کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ آرڈیننس نے تین سول

صوبائی سمال کاز کورٹ ایکٹ 1887 کے تحت قائم کی گئی سمال کاز کورٹس کے علاوہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اور سول جج۔ قانون نے حکومت کو ضرورت کے مطابق ڈسٹرکٹ اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججوں کی تقرری اور سول ججوں کی تعداد مقرر کرنے کا اختیار دیا۔ چیف جسٹس سے مشاورت۔ آرڈیننس کے تحت سول ججوں کے طبقے اور مالیاتی دائرہ کار کے تعین کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس ہے۔ اس کے مطابق درجہ اول کے سول جج کو بغیر کسی حد کے مالیاتی اختیارات سے نوازا گیا، جب کہ دوسرے اور تیسرے درجے کے سول جج کو بالترتیب 15000 اور 5000 روپے تک کے مالیاتی اختیارات سے نوازا گیا۔ ان مالیاتی اختیارات کو اب تک بڑھا دیا گیا ہے۔ سول جج فرسٹ کلاس کا مالیاتی دائرہ اختیار بغیر کسی حد کے ہے، جبکہ سول جج سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کا دائرہ اختیار بڑھا کر روپے کر دیا گیا ہے۔ 5,00,000 اور روپے بالترتیب 1,00,000۔ ضلعی عدالتوں کے مالیاتی اختیارات کو بڑھا کر روپے کر دیا گیا ہے۔ 10,00,000 مغربی پاکستان سول کورٹس آرڈیننس، 1962 میں ترمیم کے ذریعے۔

پاکستان کا آئین، 1973 یہ فراہم کرتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک ایک بنچ ایبٹ آباد اور ڈی آئی خان میں ہوگا۔ آئین کا آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ دائرہ اختیار کم و بیش وہی تھا جو 1956 کے آئین کے تحت فراہم کیا گیا تھا اور 1962 کے آئین کے تحت مزید تفصیل سے بتایا گیا تھا۔

عدالتیں فراہم کیں، یعنی ڈسٹرکٹ جج کی عدالتیں،

پشاور ہائی کورٹ (پی ایچ سی، اردو: عدالتِ عالیہ پشاور) پاکستان میں خیبر پختونخواہ کا صوبائی اور اعلیٰ ترین عدالتی ادارہ ہے۔ یہ صوبائی دارالحکومت پشاور میں واقع ہے۔ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ (SC) اور پشاور

بلوچستان ہائی کورٹ نسبتاً دیگر صوبوں کے مقابلے ایک نئی ہائی کورٹ ہے۔ 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کی ہائی کورٹ کے قیام سے قبل انصاف کا انتظام ایک جوڈیشل کمشنر کرتا تھا۔ یکم جولائی 1970 کو اسے تحلیل کر دیا گیا اور سندھ اور بلوچستان کے صوبوں کے لیے ایک مشترکہ ہائی کورٹ قائم کی گئی جو 30 نومبر 1976 تک دونوں صوبوں کی خدمت کرتی رہی اور اس کے بعد ہر ایک کے لیے الگ الگ ہائی کورٹس قائم کی گئیں۔ دونوں صوبوں کے

بلوچستان ہائی کورٹ کا قیام یکم دسمبر 1976 کو عمل میں آیا اور جسٹس خدا بخش مری نے چیف جسٹس کی صدارت کی، جس میں جسٹس ایم اے رشید اور جسٹس ذکاء اللہ لودھی ہائی کورٹ کے جج تھے۔ پہلی دہائی میں تنظیم کی طاقت پانچ ججوں کی تھی۔ آج یہ چودہ ججوں پر کھڑا ہے۔

ہائی کورٹ ابتدائی طور پر زرغون روڈ پر واقع موجودہ سیشن کورٹ کی عمارت میں قائم کی گئی تھی۔ 1993 میں نئی عمارت کی تعمیر، ہائی کورٹ نے موجودہ عمارت میں شفٹ کیا جو حالی روڈ پر ہے۔

ہائی کورٹ کمپلیکس کی تعمیر میں سات سال لگے۔ کام 1987 میں شروع ہوا اور 1993 میں مکمل ہوا۔ ہائی کورٹ کمپلیکس میں 5.03 ایکڑ (219107 مربع فٹ) کا رقبہ شامل ہے۔ کل احاطہ شدہ رقبہ 1,15,371 مربع فٹ ہے جس میں گراؤنڈ فلور، پہلی منزل، میزانائن، پوڈیم آرکیڈ، ذیلی بلاکس اور فریل ایریا شامل ہیں۔

بلوچستان ہائی کورٹ نسبتاً دیگر صوبوں کے مقابلے ایک نئی ہائی کورٹ ہے۔ 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کی ہائی کورٹ کے قیام سے قبل انصاف کا انتظام ایک جوڈیشل کمشنر کرتا تھا۔ یکم جولائی 1970 کو اسے تحلیل

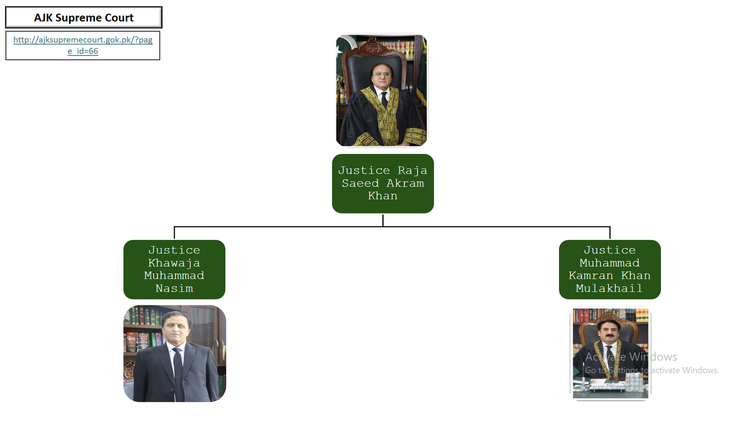

آزاد جموں و کشمیر کا علاقہ ایک الگ ادارہ ہے جس کا انتظام اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہندوستان اور پاکستان (UNCIP) کی قراردادوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اس کا اپنا آئینی اور انتظامی سیٹ اپ ہے جس میں صدر، وزیراعظم، قانون ساز اسمبلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بطور عدالتی درجہ بندی ہے۔

سپریم کورٹ آزاد جموں و کشمیر

آئینی اور قانونی پس منظر اور موجودہ آئین:

آزاد جموں و کشمیر کی سپریم کورٹ ریاست میں منفرد پس منظر اور انصاف کے نظم و نسق کے نظام کے ساتھ ابھری ہے۔ 1947 میں ریاست آزاد جموں و کشمیر کے وجود میں آنے سے پہلے، ڈوگرہ حکومت کے دوران ایک جوڈیشل بورڈ قائم کیا گیا تھا جس کا ایکٹ جموں و کشمیر آئین ایکٹ، 1996 بکریمی (1996 کا ایکٹ نمبر XIV یعنی 7 ستمبر 1939 AD) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلوں اور احکامات کے خلاف اپیلوں وغیرہ کی سماعت۔ 1947 کی جنگ آزادی کے بعد، آزاد کرائے گئے علاقے میں قانونی نظام، بشمول ہائی کورٹ، عدالتوں اور قانون کوڈ، 1948 کی وجہ سے قائم کیا گیا تھا جسے بعد میں عدالتوں اور قانون کے ضابطے، 1949 کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تاہم، وہاں موجود تھا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کے خلاف اپیل وغیرہ دائر کرنے کا کوئی فورم نہیں جیسا کہ مذکورہ جوڈیشل بورڈ کی شکل میں ڈوگرہ حکومت میں موجود تھا۔ اس طرح ایسے فورم کے قیام کی ضرورت کو قانونی برادری بالخصوص اور آزاد کرائے گئے علاقے کے لوگوں نے بخوبی محسوس کیا۔ عبوری آئینی ایکٹ، 1974 (1974 کا ایکٹ نمبر VIII) 24 اگست، 1974 کو نافذ کیا گیا، جس میں ایک جوڈیشل بورڈ کے قیام کا انتظام کیا گیا تھا۔ مذکورہ آئینی شق کی پیروی میں ایک ایکٹ جسے آزاد جموں و کشمیر جوڈیشل بورڈ (آئین اور دائرہ اختیار) ایکٹ، 1974 (1974 کا ایکٹ نمبر XX) کے نام سے جانا جاتا ہے، 14 ستمبر 1974 کو نافذ کیا گیا، جس کے تحت جوڈیشل بورڈ کی طرز پر ایک جو ڈوگرہ دور حکومت میں موجود تھا قائم ہوا۔ عوامی مطالبے کے نتیجے میں کہ جوڈیشل بورڈ کی بجائے سپریم کورٹ کا قیام عمل میں لایا جائے، عبوری آئینی ایکٹ 1974 کی متعلقہ شق میں 1975 کے ایکٹ نمبر IX کے ذریعے ترمیم کی گئی، جس کے تحت جوڈیشل بورڈ کا نام تبدیل کر کے سپریم کورٹ کے طور پر دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ آزاد جموں و کشمیر جو چیف جسٹس اور ایک جج پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد، 10ویں ترمیم ایکٹ، 1993، مورخہ 03.04.1993 کے ذریعے ججوں کی تعداد ایک جج سے بڑھا کر دو ججوں تک کر دی گئی۔ اس وقت سپریم کورٹ ایک چیف جسٹس اور دو ججوں پر مشتمل ہے۔ آئین کے آرٹیکل 42(8-A) کے تحت اگر بعض اوقات ججوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت محسوس کی جائے تو ایڈہاک جج بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔

سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار

سپریم کورٹ کے پاس ہائی کورٹ، ہائی کورٹ کے شریعت اپیلٹ بنچ، سروس ٹریبونل اور الیکشن ٹریبونل یا کسی اور خصوصی عدالت کے فیصلوں، احکامات، حکمناموں اور کسی بھی سزا کے خلاف اپیلٹ دائرہ اختیار حاصل ہے۔ اس کے پاس ہائی کورٹ اور شریعت اپیلٹ بنچ کے ذریعے فیصلہ کیے گئے فوجداری مقدمات میں نظرثانی کے اختیارات بھی ہیں۔

سپریم کورٹ آف اے جے اینڈ کے کے فوجداری اور دیوانی اپیل کے دائرہ اختیار کو اے جے اینڈ کے عبوری آئین، 1974 کے آرٹیکل 42 (11) کے ذریعے منظم کیا جاتا ہے، جس کے تحت ہائی کورٹ کے کسی بھی فیصلے، حکم نامے، حتمی حکم یا سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جاتی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے اسلامک پینل لاز ایکٹ، شریعت کورٹ ایکٹ اور دیگر اسلامی تعزیرات کے قوانین کے تحت آزاد جموں و کشمیر کی شریعت کورٹ کے ذریعے دیے گئے حکم سے سپریم کورٹ میں بھی اپیل دائر کی گئی ہے۔ ایسے معاملات میں جہاں آرٹیکل 42(11) کی طرف متوجہ نہیں کیا گیا ہے، اگر سپریم کورٹ اپیل کی اجازت دے تو ہائی کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے حکم نامے یا سزا کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح عبوری آئین کے آرٹیکل 47(3) کے تحت انتظامی عدالت یا ٹریبونل کے فیصلے، حکم نامے، حکم یا سزا سے سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے، اگر کیس میں عوامی اہمیت کے قانون اور سپریم کورٹ کی گرانٹس کا کوئی اہم سوال شامل ہو۔ اپیل کرنے کے لئے چھوڑ دو. سپریم کورٹ آف آزاد جموں و کشمیر کے اپیلیٹ کے اختیارات یکساں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کے مساوی ہیں۔

AJ&K عبوری آئین ایکٹ، 1974 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان، 1973 کے آئین کے آرٹیکل 184(3) کی طرح کوئی شق نہیں ہے، جس کا اصل دائرہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کی سپریم کورٹ صرف اپیل کورٹ ہے جیسا کہ جوڈیشل ایڈوائزرز اور جوڈیشل بورڈ کا بورڈ ہوا کرتا تھا۔ یہ کسی براہ راست درخواست پر غور نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپیل کے علاوہ کوئی حکم جاری کر سکتا ہے۔ آئین کے تحت اس کا اصل دائرہ اختیار دو صورتوں میں ہے، یعنی سیکشن 46-A کے تحت مشاورتی دائرہ اختیار اور عبوری آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت توہین عدالت کا دائرہ اختیار۔

عبوری آئین ایکٹ، 1974 کی دفعہ 42-D، سپریم کورٹ آف اے جے اینڈ کے کو کسی بھی فیصلے، سنائے گئے یا کسی حکم پر نظرثانی کرنے کا اختیار دیتی ہے۔

سپریم کورٹ کے نظرثانی کے اختیارات دیوانی اور فوجداری مقدمات میں سپریم کورٹ رولز 1978 کے آرڈر XLVI کے ذریعے منظم ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے رولز کے آرڈر XLVI کے قاعدہ 1 کے تحت، عدالت دیوانی کارروائی میں اپنے فیصلے یا حکم کا جائزہ لے سکتی ہے جیسا کہ آرڈر XLVII، ضابطہ دیوانی کے ضابطہ نمبر 1 میں مذکور ہے اور اس بنیاد پر فوجداری کارروائی میں ریکارڈ کے چہرے پر ظاہر ہونے والی غلطی۔

سپریم کورٹ کے پاس اپنے فیصلوں اور احکامات پر نظرثانی کرنے کا دائرہ اختیار ہے اور اس کے پاس قانون کے کسی بھی نکتے سے متعلق معاملات پر مشاورتی دائرہ اختیار بھی ہے جس کا حوالہ کشمیر کونسل کے چیئرمین (وزیراعظم پاکستان) یا صدر آزاد جموں و کشمیر آرٹیکل کے تحت دیتا ہے۔ عبوری آئین 1974 کا 46-A۔

موروثی دائرہ اختیار:

آزاد جموں و کشمیر کی سپریم کورٹ کو عبوری آئین 1974 کے آرٹیکل 42-A کے تحت موروثی اختیارات حاصل ہیں کہ آزاد جموں و کشمیر کے تمام انتظامی اور عدالتی حکام سپریم کورٹ کی مدد میں کام کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی حکم اور ہدایت جاری کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کسی بھی اتھارٹی کو چاہے وہ عدالتی ہو یا انتظامی، سبھی ایسے حکم یا ہدایت کو نافذ کرنے میں تعاون کریں گے اور اس ہدایت یا حکم پر عمل درآمد میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔

سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پابند نوعیت

سپریم کورٹ کے فیصلے آزاد جموں و کشمیر کے عبوری آئین 1974 کے آرٹیکل 42-B کے تحت آزاد جموں و کشمیر کی تمام نچلی عدالتوں پر پابند ہیں۔

سپریم کورٹ کی نشست:

آزاد جموں و کشمیر کی سپریم کورٹ کی پرنسپل سیٹ مظفرآباد میں ہے۔ مظفرآباد میں پرنسپل سیٹ کے علاوہ، سپریم کورٹ کا اجلاس میرپور اور راولاکوٹ میں ہوتا ہے۔ مقدمات پرنسپل سیٹ اور/یا برانچ رجسٹریوں پر دائر کیے جاتے ہیں۔ مقدمات کی سماعت پرنسپل سیٹ اور برانچ رجسٹریوں میں عدالت کے بنچوں کے ذریعے گردش کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے فریقین کے لیے اپنے آبائی شہروں کے قریب انصاف تک آسانی سے رسائی حاصل کرنا آسان ہے۔

شرائط و ضوابط:

چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے دیگر ججوں کے معاوضے اور سروس کی دیگر شرائط و ضوابط بشمول ان کی تنخواہ، الاؤنسز، مراعات اور پنشن وہی ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے ہم منصبوں کے لیے شیڈول IV کے پیش نظر قابل قبول ہیں۔ اے جے اینڈ کے عبوری آئین، 1974۔

بنچوں کی تشکیل اور رائے کا فرق:

عبوری آئین، 1974 کا آرٹیکل 42 (13) بنچوں کی تشکیل اور سپریم کورٹ کی طرف سے اپیلوں کی سماعت سے متعلق طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ اپیل کی سماعت کے لیے کم از کم دو ججز ایک بینچ تشکیل دیں گے اور صرف چیف جسٹس ہی بنچ کی تشکیل اور تشکیل نو کر سکتے ہیں۔ جب کیس کی سماعت کرنے والے ججوں کے درمیان اختلاف رائے ہو تو اکثریت کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا اور اگر ایسی اکثریت نہ ہو تو کیس کو چیف جسٹس کے ذریعہ نامزد کردہ کسی دوسرے جج کے سامنے رکھا جائے گا اور اگر کوئی نہیں ہے۔ ایسے جج، جس فیصلے، حکم نامے، حکم یا سزا سے اپیل کی گئی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھا جائے گا۔ تاہم، اگر اختلاف صرف نوعیت، مقدار، ریلیف کی حد، ذمہ داری، جرمانے یا دی جانے والی یا عائد کی جانے والی سزا کے حوالے سے ہے، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا اظہار سپریم کورٹ کے سینئر کی رائے کے مطابق کیا جائے گا۔ دو جج.

سپریم کورٹ کا رولز بنانے کا اختیار:

عبوری آئینی ایکٹ کے آرٹیکل 42-A (4) کے تحت، سپریم کورٹ حکومت کی مشاورت سے عدالت کے عمل اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قواعد بنانے کی مجاز ہے، سپریم کورٹ نے مذکورہ آرٹیکل کی تعمیل میں قواعد بنائے ہیں۔

پاکستان کے 1973 کے آئین کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے عمل اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کسی بھی اتھارٹی سے مشورہ کرنے کی پابند نہیں ہے، جب کہ آزاد جموں و کشمیر کی سپریم کورٹ حکومت کی مشاورت کے بغیر قواعد نہیں بنا سکتی۔

آزاد جموں و کشمیر کا علاقہ ایک الگ ادارہ ہے جس کا انتظام اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہندوستان اور پاکستان (UNCIP) کی قراردادوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اس کا اپنا آئینی اور انتظامی سیٹ اپ ہے جس میں صدر، و

1999 SCMR، صفحہ 1379 میں رپورٹ کردہ الجہاد ٹرسٹ بمقابلہ فیڈریشن آف پاکستان وغیرہ کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی تعمیل میں، حکومت پاکستان نے گزٹ آف پاکستان کے ذریعے گلگت میں ناردرن ایریا کورٹ آف اپیلز قائم کی، غیر معمولی، حصہ II مورخہ 8 نومبر 1999 کو اپیل کے دائرہ اختیار کے ساتھ، عدالت نے 27 ستمبر 2005 کو کام شروع کیا، جب چیئرمین اور ممبران کا تقرر کیا گیا۔ 15 دسمبر 2007 کو ناردرن ایریاز گورننس آرڈر 1994 میں ترامیم کی وجہ سے عدالت کے نام کو دوبارہ شمالی علاقہ جات کی سپریم اپیل کورٹ کے طور پر نامزد کیا گیا اور اس کے دائرہ اختیار کو بھی اصل اور اپیلی دائرہ اختیار دے کر بڑھا دیا گیا، اسے بھی درجہ دیا گیا۔ آزاد جموں و کشمیر کی سپریم کورٹ کے برابر۔ 9 ستمبر 2009 کو سپریم اپیلٹ کورٹ کو گلگت بلتستان (امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر) 2009 جاری کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے مساوی دائرہ اختیار دیا گیا تھا۔ اب حکومت گلگت بلتستان آرڈر 2018 کے تحت تقریباً اسی دائرہ اختیار میں ہے۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ کا انتظام برقرار ہے۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے اپنے 2008 کے طریقہ کار کے اپنے اصول ہیں۔

سپریم اپیلٹ کورٹ ایک چیف جج اور دو ججوں پر مشتمل ہے۔ عدالت کی مستقل نشست گلگت میں ہے لیکن عدالت وقتاً فوقتاً سکردو برانچ رجسٹری میں بھی بیٹھتی ہے۔

1999 SCMR، صفحہ 1379 میں رپورٹ کردہ الجہاد ٹرسٹ بمقابلہ فیڈریشن آف پاکستان وغیرہ کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی تعمیل میں، حکومت پاکستان نے گزٹ آف پاکستان کے ذریعے گلگت میں ناردرن ایریا کور

1998 میں، ذوالفقار علی خان کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ان پر اور ان کے چھوٹے بھائی پر اسلام آباد کے قریب مسلح ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ اپنی جانوں کے لیے ڈرتے ہوئے، انہوں نے اپنی

کنیزاں بی بی شیزوفرینیا کی مریضہ ہیں اور انہوں نے 30 سال سے زیادہ جیل میں گزارے ہیں۔ انہیں 1989 میں ایک نابالغ کے طور پر گرفتار کیا گیا تھا اور 1991 میں چھ افراد کے قتل میں معاونت کے الزام میں س

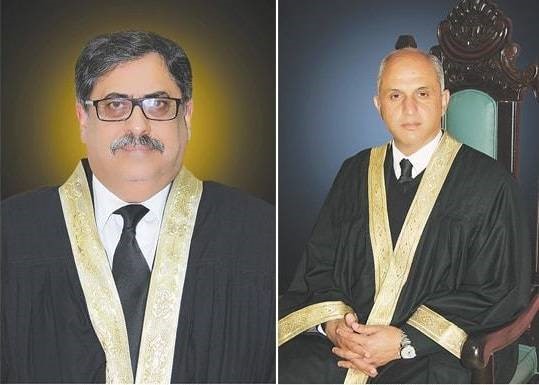

ملک کی عدالتی تاریخ میں پہلی بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو موجودہ ججوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ملازمین کے ادارہِ مراعاتِ معمّر ملازمین سے بڑی فیسیں وصول کرنے کے الزامات کے بارے

جوانی میں ایک جرم کے الزام پر گرفتار ہونے کے بعد 21 سال قید میں گزارنے کے بعد، محمد اقبال کے مقدر کا کیس ، لاہور ہائی کورٹ نے آخرکار ناانصافی کا اعتراف کیا ۔ اقبال کو 1998 میں 17 سال

2007ء میں کائنات سومروگھر سےاسکول جانے کے لیے نکلی اور اسکول سے واپسی کے راستے میں انہیں ایک گینگ کے چار مردوں نے اغواہ کر کے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا ۔ تیرہ سالہ کائنات سومرو